О том, с каким мужеством и отвагой дрались советские пограничники, первыми встретившие врага, ступившего на нашу землю 22 июня 1941 года, написаны тысячи художественных книг и сотни научных томов, сняты фильмы и целые сериалы. А вот о том, какие задачи довелось решать в первые дни и недели Великой Отечественной пилотам и штурманам авиации погранвойск Народного комиссариата внутренних дел (НКВД), знает очень узкий круг даже знатоков военной истории. Более того, факт существования таких авиачастей для многих наших соотечественников, особенно молодых, становится сродни научному открытию.

У тех, кто живёт в плену стереотипов либеральной пропаганды, при упоминании словосочетания «войска НКВД» применительно к Великой Отечественной войне сразу возникает ассоциативный ряд – «репрессии», «конвойники», «заградотряды», «особые отделы» и тому подобное.

Эти люди мало что знают или вообще понятия не имеют о войсках НКВД по охране железнодорожных сооружений, чьи малочисленные гарнизоны в первые дни войны гибли в полном составе, но без приказа не отошли ни от одного охраняемого ими моста в западных районах страны.

О войсках НКВД по охране важных предприятий промышленности, защищавших вверенные им оборонные заводы и города, в которых они располагались, до последней возможности.

О танковых батальонах войск НКВД, в первые недели войны совершавших на лёгких БТ-7 и Т-26 самоубийственные, но спасительные для отходящих частей Красной Армии фланговые удары по рвавшимся на восток колоннам фашистской бронетехники и мотопехоты.

О морских отрядах войск НКВД, защищавших базы Военно-морского флота на Крайнем Севере и на Балтике, дравшихся плечом к плечу с моряками на Дунае и в Чёрном море.

Ну и, конечно же, о полках и отдельных эскадрильях авиации войск НКВД, чьи экипажи встретили войну в приграничном небе, вписав немало ярких эпизодов в историю Великой Отечественной.

Соколы из харьковских предместий

Зародившись в середине двадцатых годов прошлого века, к началу Великой Отечественной войны авиация Народного комиссариата внутренних дел прочно встала на крыло. Её лётный и технический состав приобрели не только богатый опыт выполнения служебных задач вдоль советской границы, но и успели, что называется, понюхать пороху: сводные авиаподразделения НКВД воевали с басмачами в песках Туркестана, сходились в воздушных боях с японскими лётчиками в китайском небе, наносили бомбовые удары в Маньчжурии по подданным микадо.

В конце 1932 года правительством был утверждён государственный план формирования авиационных частей чекистских войск, рассчитанный на три года. За это время предполагалось довести количество авиаотрядов в этом ведомстве до 21, разместив их от Минска до Камчатки. Естественно, встал вопрос: где брать пилотов и специалистов по обслуживанию техники для этой воздушной армады?

После рассмотрения всех возможных вариантов, выбор пал на 2-ю (Харьковскую) объединённую школу имени Ф.Э.Дзержинского пограничной охраны и войск НКВД. И в сентябре 1934-го на территории учебного заведения, располагавшегося в харьковском предместье Померки, появились ученики и преподаватели в авиационной форме.

Учебный авиаотряд насчитывал 164 человека постоянного состава и 140 курсантов, набранных как из числа военнослужащих войск НКВД, так и гражданской молодёжи. Примечательно, что специальным приказом наркома устанавливался общеобразовательный порог для кандидатов в лётчики и штурманы – не ниже 9 классов, в то время как для того, чтобы стать курсантом пехотного или, скажем, автобронетанкового учебных подразделений, достаточно было закончить семилетку.

Уже в следующем году харьковский учебный авиаотряд вырос до авиационного отделения, количество курсантов в нём увеличилось на сто человек (всего стали готовить 100 лётчиков и 140 штурманов). А летом 1936 года состоялся первый выпуск лейтенантов для авиационных частей войск НКВД.

Большинство из них уходили служить на границу. Там вчерашним курсантам приходилось летать на предельно малых высотах, в сложных погодных и климатических условиях, часто садиться на ограниченные по размеру, а порой и неподготовленные полевые площадки, эксплуатировать технику «в поле», когда её ремонт и обслуживание зачастую можно произвести лишь силами экипажа.

Всё это требовало от авиаторов НКВД высокой лётной, штурманской и технической подготовки, смелости самостоятельно принимать решения на вылет, в совершенстве знать местность, над которой пролегали их маршруты. Неслучайно в аттестациях, которые приходили в школу со всех окраин страны, неизменно отмечалось, что выпускники авиационного отделения «показывают высокий лётный профессионализм, отличные организаторские способности, проявляют инициативу и старание в овладении воинским мастерством, безгранично преданы делу партии Ленина-Сталина».

До начала войны с харьковского учебного аэродрома успели подняться в небо чуть более молодых 200 пилотов и штурманов, что составило почти треть лётных кадров предвоенной авиации НКВД. Кто-то скажет, мол, это капля в море, если брать в сравнении со всеми советскими лётными полками и дивизиями.

Спорить не стану. Но меня больше впечатляет соотношение других двух цифр: из этих двухсот питомцев авиаотделения харьковской школы восемь (то есть 16 процентов) стали Героями Советского Союза, причём один из них – майор Виктор Голубев – был удостоен этого звания дважды.

Не многие профильные авиаучилища с более продолжительной довоенной историей могут похвастаться такой результативностью работы и качеством подготовки выпускников!

Когда грянул военный гром

Летом 1939 года вся авиация НКВД СССР была объединена в отдельную авиабригаду, состоявшую из 10 отдельных авиаэскадрилий 12-самолётного состава и двух гидрозвеньев по 3 самолёта в каждом. Кроме них в соединение входили три авиаремонтные мастерские, располагавшиеся под Москвой, в Алма-Ате и Хабаровске. Штаб соединения размещался в подмосковном Быково.

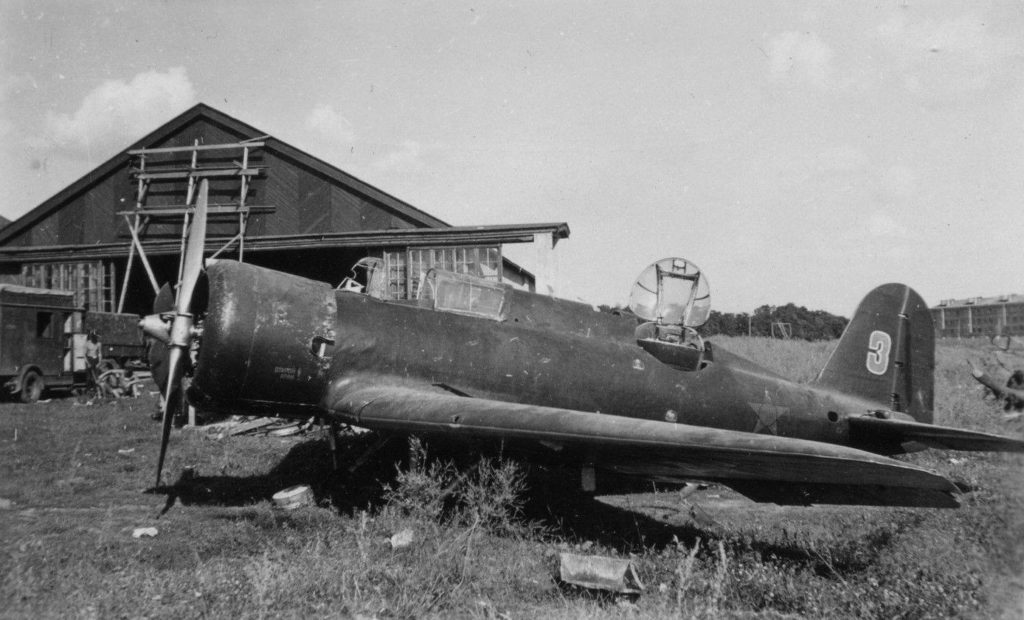

В первые часы войны все авиационные части войск НКВД, расположенные вдоль западной границы, подверглись нападению и приняли бой. Например, на аэродроме гродненской эскадрильи первые бомбы разорвались около четырёх часов утра 22 июня. Несколько машин были уничтожены на земле, но пятерым экипажам удалось поднять в воздух свои Р-10 – двухместные разведчики, способные при необходимости выступать и в качестве лёгкого бомбардировщика, бравшего на борт до 700 килограммов бомб.

Увы, эти фанерные самолёты мало что могли противопоставить в воздушном бою скоростным «мессершмиттам». Поэтому эскадрилья, сумевшая частично сорвать налёт фашистской авиации на Гродно, в первый же день войны потеряла пятерых пилотов. Оставшиеся в живых лётчики и техники, пробившись из окружения в составе пехотных частей, впоследствии воевали в полках ВВС Красной Армии.

К слову, жена пилота этой эскадрильи Ксения Карпунина, работавшая в гродненском горкоме компартии, с риском для жизни вывезла из горящего города партийный архив, в том числе и списки коммунистов, оставляемых на оккупированной территории для подпольной работы и организации партизанских отрядов, доставив их в ЦК ВКП(б). В последующем эта отважная женщина воевала в составе женского бомбардировочного полка, которым командовала Герой Советского Союза майор Марина Раскова.

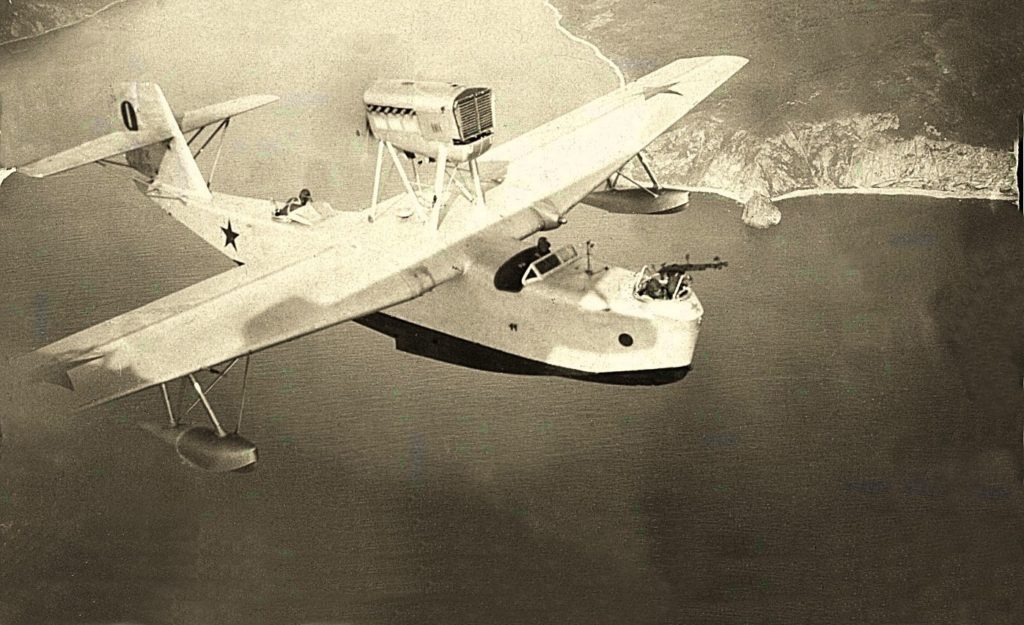

В первые две военные недели каждый день совершали по несколько боевых вылетов экипажи отдельной авиационной эскадрильи войск НКВД, базировавшейся на острове Саарема (Эзель). На вооружении этой воинской части, которой командовал майор Николай Петров, стояли скоростные бомбардировщики СБ и «летающие лодки» – морские разведчики МБР-2.

Ещё до полудня 22 июня три самолёта этой эскадрильи, ведомые капитаном Самохиным, у населённого пункта Руцава в пух и прах разнесли колонну немецкой военной техники. Другие экипажи в течение самого длинного летнего дня несколько раз вылетали на бомбардировку наземных войск противника, атаковавших позиции подразделений Либавского погранотряда. Именно благодаря поддержке лётчиков пограничники смогли продержаться до темноты.

26 и 30 июня эскадрилья вылетала на бомбёжку в полном составе. Оба раза целью становились колонны немецких танков, бронемашин и грузовиков, рвущихся к Даугавпилсу. И оба раза лётчикам удавалось не только уничтожить большое количество живой силы и техники врага, но и без потерь возвратиться на свой аэродром. Случай для первых дней войны поистине уникальный!

Помимо ударов по гитлеровским колоннам пилоты сааремской эскадрильи войск НКВД, выполняя распоряжение командования Балтфлота, непрерывно вели разведку побережья и прибрежных вод, чтобы своевременно обнаружить подход десантов противника к островам, прикрывавшим вход в Финский и Рижский заливы.

С 1-го июля эскадрилья перешла в оперативное подчинение 4-й авиационной дивизии ВВС РККА и перебазировалась вначале на аэродром Вехна, а затем, когда немцы вышли к городам Острову и Пскову, перелетела под Старую Руссу, где собирались остатки многих авиационных частей, отходивших с северо-западного направления.

Советская бомбардировочная авиация в те дни несла большие потери – противник господствовал в воздухе, вылеты наших бомбардировщиков почти не прикрывались истребителями. Бомбометание проводилось с малых высот, на которых самолёты подвергались воздействию огня всех видов наземного оружия. Случалось, после некоторых вылетов техники насчитывали в фюзеляже и плоскостях по два-три десятка пробоин. И, пока лётчики и штурманы, положив голову на парашют, забывались чутким сном, тут же на аэродроме латали израненные машины, готовя их к следующему полёту.

7 июля 1941 года состоялся последний боевой вылет эскадрильи. Цель – скопление моторизованных частей противника на переправах через Даугаву. Ударная группа состояла из двух шестёрок бомбардировщиков СБ: одна – сааремской эскадрильи войск НКВД, другая – 35-го бомбардировочного полка ВВС РККА.

Мосты были уничтожены, но на аэродром под Старой Руссой вернулись лишь два бомбардировщика…

Примерно также складывалась в первые дни и недели войны судьба остальных авиачастей войск НКВД, располагавшихся вдоль западной границы. В конечном итоге все они прекратили существование как самостоятельные воинские части, влившись в состав действующей армии. Принадлежность к Наркомату внутренних дел СССР сохранили лишь штаб и управление авиабригады, а также базировавшийся в Быково её отдельная авиационно-транспортная эскадрилья (в 1942 году развёрнутая в полк), в которой насчитывалось 18 самолётов, и вспомогательные технические подразделения.

В сентябре 1941 года, когда немцы стояли на дальних подступах к столице, а Быково, по сути, стал прифронтовым аэродромом, в составе авиасоединения НКВД был сформирован истребительный авиационный полк, на вооружении которого поступило 32 истребителя МиГ-3. Позже в составе полка появилась 4-я эскадрилья, оснащённая восемью бомбардировщиками Пе-2, переоборудованными для выполнения специальных задач.

Полк оперативно подчинялся 6-му истребительному авиакорпусу ПВО, который прикрывал Москву от воздушных налётов. В своём секторе ответственности лётчики полка обязаны были обеспечить безопасность перевозок войск Западного фронта, шоссейных и железнодорожных мостов в районе Ярославля, Коломны, Каширы, Малоярославца и Наро-Фоминска, а также Каширской электростанции, питавшей многие оборонные объекты столицы. С этой задачей они справились на «отлично»: во время битвы за Москву пилоты истребительного полка НКВД совершили более 2 тысяч боевых вылетов, и ни один из прикрываемых ими объектов не был разрушен!

Игорь СОФРОНОВ

Фото из открытых источников