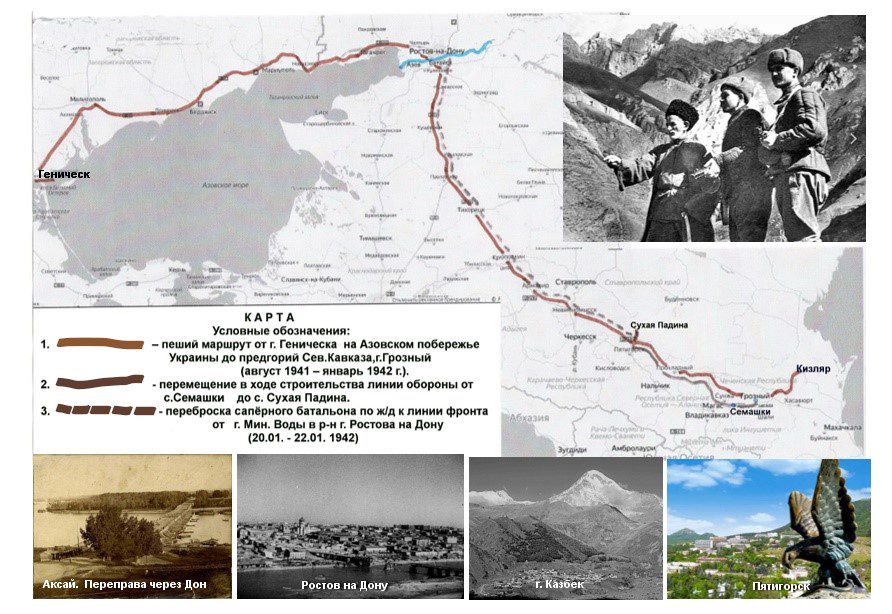

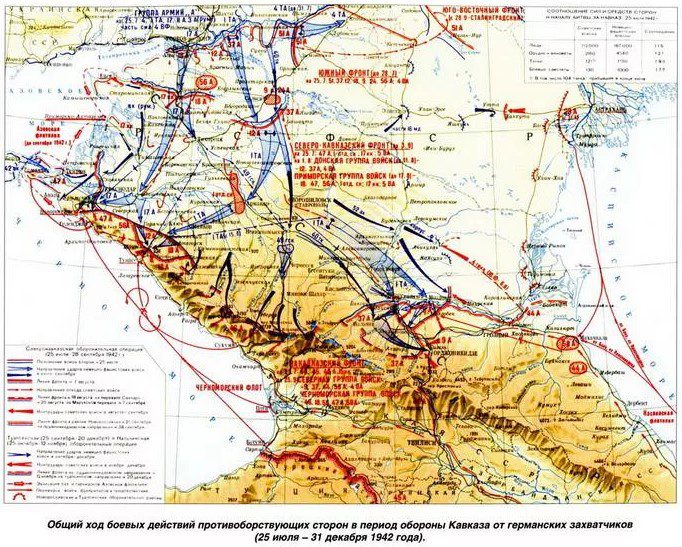

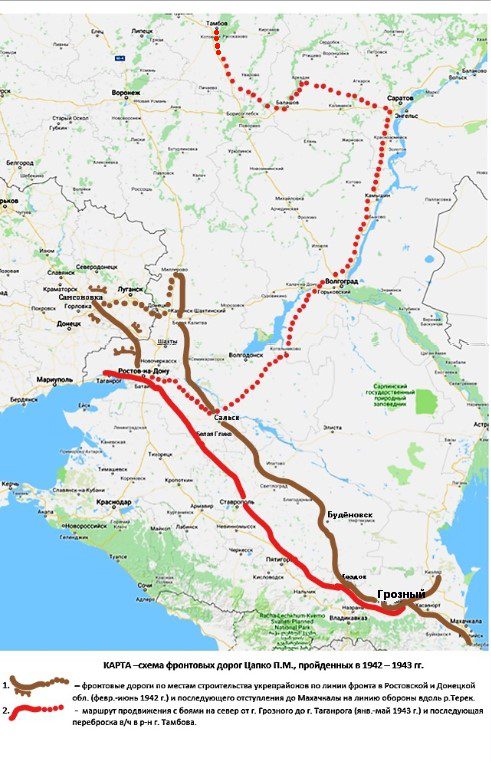

Павел Максимович Цапко (1899 г.р.), старший сержант. До войны работал агрономом. 18 августа 1941 года призван в армию, в 7-й запасной стрелковый полк, позже – в 1662-й отдельный батальон 29-й бригады 10-й сапёрной армии, откуда был откомандирован в 1675-й батальон в должности помкомвзвода. К концу войны состоял в штабе 926-го отдельного корпусного сапёрного батальона 4-го гвардейского стрелкового Бранденбургского Краснознамённого корпуса. Участвовал в обороне Кавказа, прорывах на Ингульце и под Ковелем, обороне Днестровского плацдарма, форсировании Вислы и Одера. Был контужен в боях за Берлин. Награждён двумя орденами Красной Звезды, медалью «За оборону Кавказа» и др.

Итак, я – рядовой боец 7-го запасного стрелкового полка. Я, который никогда не служил в армии, к которой, вообще, как к военщине, никогда не имел тяготения и стремления служить, призван теперь правительством, народом защищать свою Родину, свою семью, возможно, придётся пролить свою кровь, а может быть, и отдать свою жизнь даже в ближайшем будущем.

Я разлучился со своей семьей, своими дорогими деточками, разлучился, может быть, надолго, а может быть, и навсегда. Прощанье было так скоро, как будто я уехал в обычную командировку на несколько дней.

Наш полк был размещён в огромном складе хлопкозавода в г. Геническе. Мы должны были здесь сформироваться и отправиться на фронт.

Совершенно новая, незнакомая мне обстановка. На нарах в три этажа, на полу, плечом к плечу лежат люди, собранные из разных областей, со всей страны. Все, как и я, оторваны от своих близких людей, от своих обычных занятий, выбитые из колеи своей жизни.

Здесь тысячи людей! Каждый со своими мыслями, каждый по-разному переживает, но у всех одно общее горе – это навязанная проклятыми немцами война.

Все хорошо знаем, что многие, многие из нас уже никогда не вернутся домой, никогда больше не увидят своей семьи. Гнетущая тоска камнем ложится на сердце… Невольно сжимают спазмы, клубок подкатывается к горлу и слёзы выступают из глаз…

Детки, мои дорогие детки: Котя, Юрочка, Сева. Какие вы ещё маленькие, что с вами будет, какое горе вас ожидает!.. Что с вами, маленькими, может сделать одна ваша мамка, когда придут немцы?! Ведь никто, никто не поможет, не подаст дружбы руку, никто не накормит, не оденет… Бедные детки, что с вами будет…

1 сентября

Подружился с бывшим председателем одного Ново-Воронцовского колхоза, с которым немного и раньше были знакомы, т. Стародубцевым. Он справедливо возмущался беспечностью и неосторожностью нашего командования, разместившего девять тысяч человек в одном сарае.

– Ведь какая прекрасная мишень для фашистского летчика. Что, если шпионы передадут немцам, чем набит сейчас этот сарай. Ведь сколько будет мяса, сколько бессмысленных, ненужных жертв. Не хочу быть убитым по-дурному, не увидев немца. Ведь мы должны хоть по одному немцу убить.

Он, безусловно, был прав. Фашисты каждый день бомбили станцию Новоалексеевку, залетали и в Геническ, но, к счастью, наш сарай не тронули.

Я ему рассказал, как, идя из Запорожья в Геническ, тоже чуть было не «покончил» с войной.

А дело было так.

Шёл я улицей села Васильевки. Напротив, два гусеничных трактора тянули тяжёлые пушки. Вдруг из-за Лысой горы выскочили два самолёта. Летели они так низко, что, наверное, никто не подумал, что они могут быть немецкие. Увидев пушки, они быстро развернулись и начали пикировать на них. Я в это время поровнялся с пушками, но убежать нельзя было, так как в этом месте с одной стороны улицы стояли дома, а с другой тянулась высокая стена.

Я бросился к дому, прижался к земле. Мне показалось, что бомбы летят прямо на меня. Мне стало страшно, решил, что сейчас всё будет кончено. Уткнулся лицом в землю, чтоб не видеть.

Один за другим раздались два взрыва. Что-то навалилось на меня, что-то сильно ударило по ноге, в голове шумит. Но все обошлось благополучно. Одна бомба упала метрах в шести от меня за проходившей пушкой, ранила одного бойца, а меня только оглушила и присыпала землёй, а другая – в угол дома, и куском черепицы сильно зашибло ногу. Бомбы, очевидно, были небольшие.

3 сентября

Сегодня получили полное обмундирование. Ходили в море купаться. Вода очень холодная, но командиры утешали и говорили – привыкайте, придётся ещё и зимой купаться. Свои вещи и одежду отбирали, очевидно, чтобы от них случайно не переползали в новое обмундирование насекомые. Однако я сумел всю свою одежду забрать с собой и отнести к знакомому Зинченко, зашил всё в мешок и просил его, когда будет возможность, отправить Тоне. Положил в этот мешок и новую полотняную рубашку, которую купил в магазине для Коти. Правда, мало верю, что эти вещи когда-нибудь попадут моей семье. А хотелось бы, чтобы попали – всё же неплохой ещё костюм, бельё, ботинки. Пальто оставил в Новоалексеевке у Павлова. Просил и его отправить пальто вместе с письмом.

4 сентября

Фотографировался. Карточки просил Зинченка забрать и отправить жене, если не успеют их приготовить к моему выступлению из Геническа.

Сегодня в торжественной обстановке принимали воинскую присягу.

Какое-то странное чувство охватывало в это время каждого.

Сегодня каждый из нас окончательно перестал принадлежать себе. С сегодняшнего дня я – только боец, который всецело принадлежит Родине, может выполнять только приказания и распоряжения командира. Никакого «я» не может быть.

Ходим на тактические занятия в поле, к берегу моря, маршируем, изучаем, как лучше убивать врага и как надо поступать, чтобы он не убил тебя раньше.

Большинство из нас необученные, не служившие раньше в армии, больше пожилых возрастов. Молодёжь давно уже на фронте или уже перемолота на войне.

5 сентября

Послал письма, телеграммы Тоне в Запорожье и в Григорьевку, в Васильевку Медведю П.М., чтобы тот передал Тоне. Хотелось сообщить, где я. Связь работает плохо. Немцы бомбят поезда, фронт приближается. Мало надежды, что эти письма дойдут.

Продолжаем заниматься. Питание хорошее.

На политзанятиях политрук всё время нас убеждает, что мы обязательно и с радостью должны отдать свою жизнь в предстоящих боях. О том, что мы должны защищать свою Родину, все мы и без его убеждений хорошо знали, а в том, что мы с радостью должны будем отдать свою жизнь, он никак не мог нас убедить.

Ходят упорные слухи, что немцы перешли Днепр, быстро приближаются к Геническу и уже находятся в Ново -Троицком районе.

9 сентября

Получили приказ выступить для дальнейшей подготовки, куда не сказали, но далеко, километров на 700–800 в тыл, причём пешим порядком, походным маршем, так как железной дорогой опасно очень, немцы бомбят все поезда. Скорей же всего и поездов не было, так как надо было много чего эвакуировать в тылы.

Вечером вся дивизия, полк за полком, батальон за батальоном выступили в направлении Мелитополя.

12 сентября

Идём только ночью. Днём нельзя, немец может заметить и разбомбить. Идём быстро, делаем за ночь по 40 км. Остановились в лесу, километрах в семи за Мелитополем. Ночью было видно, как немецкие бомбардировщики бомбили Мелитополь. Видно было, как вспыхивали пожары, как в огне взлетали на воздух дома. Воздух сотрясался от взрывов тяжёлых вражеских бомб. Мы знали, что рядом с нами льётся кровь сотен невинных людей и это было куда лучшей, чем у политрука, агитацией отомстить врагу, не жалея своей жизни.

Было решено сделать днёвку, но последовало распоряжение продолжать марш, и, не отдохнув, мы снова выступили по направлению к Бердянску.

15 сентября

Прошли ночью мимо Бердянска. В город не заходили. Немецкие хищники пролетали так низко, но, видно, нас не заметили – ночи были тёмные, строжайше соблюдали светомаскировку. Запрещали даже курить, а это уж хуже всего.

18 сентября

Пришли в Мариуполь. Днёвка. Пошёл в город, послал письма родным в Чертково. Искал табачку, нигде не было. Возле одного портового закрытого магазина выходила из дверей молодая дамочка и несла в сумочке несколько пачек папирос. Попросил её купить и мне.

– Ладно, – говорит мне, – молодому бы не сделала такого удовольствия, а вам, старичку, уж уступлю одну пачку.

Я поблагодарил её.

На базаре возле киоска стояла очередь за голландским сыром. Я подошёл и себе стал. В военной форме был только я один. Все только и говорили о стремительном наступлении немцев, о приближении фронта к городу, о ежедневном отступлении нашей армии. У всех были озабоченные, злые, как будто бы обречённые уже на новое большое горе, лица. Почти все оборачивались ко мне и с упреком и даже злостью смотрели на меня.

Один пожилой, видно, рабочий, подошёл ко мне.

– До каких же пор вы будете отступать, шкуру свою бережёте. Без боя хотите всю Украину немцу отдать, не стыдно вам, на фронт надо, а не здесь толкаться.

– У него, наверное, ни детей, ни жинки нету, некого защищать, вот и бежит за Дон, думает, там спрячется от немца. Не удерёт, он и там тебя догонит, – со злобой в глазах поддержала старого рабочего растрёпанная женщина с ребёнком на руках.

Я чувствовал, что краска стыда обожгла всё моё лицо. Неужели они считают виновником в надвигающемся несчастии одного меня?! Ведь я такой же, как и они, мирный человек, только пару недель как стал солдатом, ещё не был на фронте, ещё не получил даже оружия.

Они этого не знали.

Но они видели во мне солдата, представителя своей Красной Армии, которая обязана была насмерть стоять, не допустить врага в глубокий тыл, не отдавать на его жестокий произвол все богатства, свои семьи, своих жён, детей…

И в этом они были правы.

Что я мог им сказать в своё оправдание? Сказать, что немцы сильнее нас, лучше вооружены или что мы всё равно разобьём немцев и вернёмся… Всё это было бы неубедительно и не оправдывало отступления.

– Товарищи, – сказал я, – я во всём этом виноват столько же, как и все мы вместе.

Вернувшись в лагерь, я рассказал обо всём Стародубцеву. И он, и я лежали в леску под деревом и долго молчали, углубившись каждый в свои думы.

20 сентября

Идём дальше на Таганрог. Сильно устаём. Ноги подбились, у многих водянки, пузыри. А командиры всё время подгоняют вперёд, требуют равнения.

О! Как это всё с непривычки утомляет, нервирует, злит. Некоторые, пользуясь темнотой, уходят в сторону, отстают и идут потом сзади вольным шагом. И я несколько раз поступал так. Хотя и трудно потом нагонять, но идти вольно лучше. Отдыхаешь когда захочешь и сколько захочешь, а не десять минут, и покурить себе разрешаешь.

Удивительное дело. Как только уходим из какого-нибудь населённого пункта, через несколько часов тот населённый пункт подвергается усиленной бомбёжке. Очевидно, немцам доносили о нашем передвижении, но, к нашему счастью, с опозданием.

21 сентября

Станица Будёновская. Проходим по берегу Азовского моря. Ночь холодная, ветер, сыро. Плещут о берег холодные серые волны.

Переходим границу Украины. Тоска, скорбь охватывает каждого. Вернёмся ли обратно на родную Украину? Увидим ли снова своих близких, родных людей?

Многие плачут…

До свидания, а может быть, прощай навсегда, родная Украина…

25 сентября

Село Дарьевка на реке Миус. В 15 км город Таганрог. Разместились в домиках, приступили снова к обучению. Меня перевели в артиллерийский запасной полк. Встретил Якова Петровича Завгороднего, бывшего агронома из Цюрупинска. Он в чине лейтенанта, командира батареи. Как я теперь жалею, что не служил раньше в армии и не аттестован в средние командиры и приходится тянуть лямку рядового.

Живем неплохо. Купили втроём овцу за 40 рублей у эвакуировавшихся. Дня три вволю кушали хорошее мясо.

29 сентября

Продолжаем усиленно изучать военное искусство. Мне поручили группу бойцов для изучения строевого устава пехоты. Мне это легко удавалось, меня слушали с вниманием и охотой. Я старался понятным, доходчивым языком объяснять материальную часть оружия, теорию полёта пули, снаряда, уход за оружием, приёмы боя, строй и прочее. Объяснял по книжке, заранее, конечно, подготовившись, хотя раньше никогда, кажется, этого устава не видел.

Раз поздно вечером сидели мы вдвоём со Стародубцевым, с которым старался не разлучаться, и о чём-то потихоньку беседовали. В стороне на вязке соломы лежали несколько бойцов и тоже о чём-то вели разговор. Я услыхал свою фамилию.

– Постой, послушаем, о чём они говорят там, – сказал потихоньку Стародубцеву.

Мы прислушались.

– Вскорости после гражданской войны, – начал говорить один боец из моей группы, которому особенно трудно удавалось обучение, – пришёл в наше село один тип, работал плотником. Сказал, что он неграмотный и его заставили ходить в ликбез. И что вы думаете. За неделю он хорошо научился писать и читать, а через месяц писал уже лучше учителя, а ещё через некоторое время учитель сказал, что этот ученик уже всё знает больше меня. И представьте себе, оказалось, что этот плотник был старым офицером. Мне что-то кажется, что наш отделённый кабы тоже не был старым капитаном, а может и выше. Командир роты наш и тот так хорошо не объясняет, как Цапко.

– Да, всё может быть теперь, – сказал другой боец и все замолчали.

Мы со Стародубцевым невольно засмеялись.

– Смотри, Цапко, тебя скоро в полковники произведут.

– Молчи, – сказал я ему, – пусть думают, что хотят, больше будут слушать.

6 октября

Меня и ещё 63 человека старших возрастов вызвали в штаб, а оттуда направили на разъезд, что возле Таганрога. Перед нами была поставлена задача – отправить 130 лошадей и 130 подвод в Ростов и сдать их там в интендантство армии.

Вечером налетели немецкие самолёты. Только начали пить чай – хотелось согреться, как они, проклятые, начали по нам стрелять из пулемётов. Перебежали на другую сторону насыпи, стараясь не разлить чай в котелках, а они и туда залетели. Легко ранен был Федоренко. Потерь не было и чай всё же попили.

11 октября

До Ростова доехали благополучно. В этом городе ещё не приходилось бывать. Приехали в авиагородок, расположенный в двух километрах от города. Лейтенант, который нас сопровождал, куда-то уехал. Мы остались без довольствия и продовольственных аттестатов. Брички и сбрую сдали на склад, а лошадей дано распоряжение сдать колхозам в станице Кагальницкой, в 60 км от Ростова, по ту сторону Дона.

Ехать надо было верхом на лошадях без сёдел 90 километров. Для меня это было хуже, чем идти пешком по 40 километров за ночь. Но приказ есть приказ, его надо выполнять.

13 октября

Вчера днём в Аксае переправились через Дон. В станице скопилось, ожидая по несколько дней очереди на переправу, огромное количество беженцев из многих областей Украины. Все улицы и переулки казачьей станицы были переполнены подводами, машинами, тракторами, всевозможными кибитками, отарами овец, стадами коров, лошадей, свиней. Непрерывный шум, крики, жалобное мычание недоенных коров, плач детей, костры, на которых варят пищу, перебранка с до немоготы уставшим начальником переправы из-за очередей на переправу, измождённые, отупелые взгляды уставших, кажется уже безразличных ко всему беженцев – все это производит удручающее впечатление и тяжёлый неизгладимый осадок на душе.

Сразу за станицей кладбище с длинными рядами свежих могилок. Здесь каждый день десятками хоронят невинных жертв фашистских стервятников, каждый день налетавших на переправу.

В Аксае мы стояли всего часа два, и нас, военных, переправили вне очереди.

15 октября

После продолжительных мытарств по Задонской степи и голодовки доехали в станицу Кагальницкую. Лошадей сдали колхозам. Нас хорошо накормили, и райвоенкомат направил всех поездом обратно в Ростов.

18 октября

Попали на пересыльный пункт. В штабе СКВО нам сказали, что наш полк выступил из-под Таганрога вслед за нами, куда именно не сказали. На наши просьбы направить нас в свой полк нам ответили отказом. Я понял, что навсегда разлучился со своими товарищами, своими земляками.

Немцы заняли Таганрог.

Написал письма родным в Чертково и сестре Вере в Краснодар, адрес которой случайно узнал.

Нас поселили в школе. Работаем по укреплению города.

Немцы рвутся к Ростову.

Команду нашу разбили на несколько групп. Одну из них, в которою попал и я, послали разгружать ростовский арсенал, расположенный в нескольких километрах от города. Работали только ночью, при соблюдении строжайшей светомаскировки, так как немецкие самолёты летали очень низко, нащупывая объекты для бомбёжки. Не было сомнения, что в Ростове были шпионы, которые сообщали врагу всё, что его интересовало.

Огромные бетонные склады со снарядами, с патронами, минами, авиабомбами от нескольких килограмм до тонны и больше весом, надо было в полной темноте переносить в ящиках в вагоны. Это была не только тяжёлая, но и опасная работа. Работая в темноте с тяжёлым грузом, при малейшей неосторожности можно было обронить на цементный пол или на каменные помосты мины или бомбы, что вызвало бы страшной силы взрывы.

Под утро слышно пулемётную стрельбу. Немцы близко. Наспех закрываем двери вагонов, стараемся до рассвета отправить поезд на другую сторону Дона.

20 октября

Встретил земляка из Запорожья, Рувимского. Договорились, что будем стараться быть в одной части.

Собрали в военкомате команду человек 60. Из нашего полка в эту команду попало всего несколько человек, а остальные были все новые для меня люди, часть из них уже побывала на фронте, а большая часть ещё необученные новички. Снабдили на несколько дней продовольствием и направили в город Тихорецк на Кавказ.

22 октября

Тихорецк. Тут недалеко, километрах в шестидесяти по направлению на Краснодар, в станице Кореновской живут сестра Вера, муж её Василий Васильевич, дочь Валечка. Как хочется заехать к ним, как хочется повидать близких дорогих людей! Несколько раз порывался уйти из вагона и первым поездом поехать хоть на час к ним. Всё же побоялся. Ведь могут посчитать дезертиром, а такого позора я не смог бы перенести.

После продолжительной остановки направили дальше в Армавир.

24 октября

Армавир. Сидим на пересыльном пункте третий день. Ходил по городу. Получили направление в город Грозный. На мой вопрос начальнику пересыльного пункта долго ли ещё нас будут возить из города в город, тот ответил, что в Грозном формируются воинские части и нас там уже припишут в какую-нибудь из них.

25 октября

Вот и Кавказ! С правой стороны тянется главный хребет Кавказских гор. Начало осени, здесь ещё тепло, днём даже жарко, а вершины гор белые, в снегах, ледниках. Вот и Казбек. Величественный его купол высоко поднимается за облаками. Сколько было прочитано книг, исторических рассказов, связанных с этими, с детства казавшимися чудесными местами! Много раз мечтал я побывать в этих экзотических уголках нашей Родины. Но никогда и в мыслях не приходило мне, что придётся быть здесь в таких условиях.

26 октября

Город Грозный. Снова эта проклятая пересылка. Скорей бы уже в полк, на фронт, встретиться с оружием в руках с проклятым немцем. Но и здесь, в Грозном, нас ни в какую часть не приписали и снова направили ещё дальше, в город Кизляр Дагестанской автономной области, в 60 километрах от Каспийского моря. Когда же, наконец, кончится это мытарство?

Я подошёл к военкому и сказал, что нас уже давно возят из города в город, что нам уже надоело это, и просил его направить в часть, которая формируется для отправки на фронт.

– Успеете ещё и туда попасть, – сказал он мне в ответ и, засмеявшись, добавил: – А что, вам разве плохо кататься по Кавказу на полном довольствии? И потом, вас тысячи, и что же получилось бы, если б мы направляли каждого туда, куда он хочет?

Он, конечно, был прав.

Правда, надо сказать, что были и такие среди нас, которым это очень нравилось – куда-нибудь, лишь бы подальше от фронта. Но всё же таких было мало.

28 октября

Кизляр. Слышен солёный запах с приморских лиманов. Ночевали в виноградном совхозе. Ходили на базар, много вина. Выпили, конечно. На другой день в военкомате стали отбирать старшие возраста и тех, которые не служили в армии, на строительство новой дороги Кизляр-Астрахань. Я, конечно, тоже попал в это число. Но я решил во что бы то ни стало туда не ехать. Вместе с Рувимским мы решились пойти на хитрость. Когда лейтенант спросил, у кого хороший почерк писать списки, я первый подошёл к нему, и он вручил мне бумагу. Себя, Рувимского и ещё двух приятелей я внёс в списки той команды, которая должна была возвращаться в Грозный, а на наше место записал других. В сумятице, которая тогда была везде, никто на это не обратил никакого внимания, и мы, выпив на дорогу хорошего винца, снова вернулись в Грозный.

1 ноября

Наконец-то мы определились. Нас назначили во вновь сформированную здесь 10-ю сапёрную армию, в 29-ю бригаду. Я с Рувимским попал в формирующийся 1662-й батальон. Батальоны здесь назывались «отдельными», т.е. имели штаты, права, свои печати, свои штабы, материальную часть, как и полки.

4 ноября

Ходили в баню. Получили новое обмундирование. Вместо шинели выдали фуфайки. Мне удалось оставить себе и шинель. Как впоследствии я был этому рад!

Я знал, что в сапёрной части придётся много и тяжело работать, и при моём неважном здоровье мне совсем не нравился этот род войск и перспективы служить в них. Но мне, можно сказать, повезло – меня назначили старшим писарем батальона по строевой части.

Начался новый этап моей службы в армии, в сапёрной части.

9 ноября

Сегодня батальон выступил из Грозного походным порядком в чеченский аул Семашки, километрах в 50 от Грозного. Ночуем в огромном благоустроенном зерносовхозе №15. Пошёл искать кипятку для чайника. Мне говорят: «Кипятку у нас сколько угодно из земли течёт». Я сразу не поверил и только потом убедился, когда открыл кран колонки и оттуда потекла фонтаном горячая, как кипяток, вода. Вода мягкая, очень приятная на вкус. Утром возле крана в корыте я постирал своё бельё, предполагая, что таких прекрасных условий для этого дела вряд ли скоро придётся иметь.

10 ноября

Перевалили через Терский хребет. С непривычки ходить по горам он показался нам довольно высоким.

Ночью прибыли в Семашки. Это, по сути, не аул, а станица. Раньше здесь жили терские казаки, но потом за восстание против советской власти их выселили отсюда и заселили чеченцами с гор. Население исключительно чеченцы.

5 декабря

Уже около месяца живем в Семашках. Наш батальон работает на «трассе», т.е. копают противотанковые рвы. Работают много, с раннего утра до позднего вечера. Работа очень тяжёлая, т.к. приходится копать не только грунт, но и долбать кирками камень. К моему счастью, я избавлен от этого, но у меня в штабе тоже много работы. По 16–17 часов в день бывает часто не выходишь из-за стола. Кто не работал на этой должности, тот, конечно, не представляет, сколько здесь всякой бумажной волокиты. В батальоне 500 человек, 33 человека среднего командного состава. Почти каждый день большая текучесть, некоторых откомандировывают в другие части, другие прибывают; одних надо отправить в госпиталь по болезни, другие возвращаются оттуда, и всех надо оформлять приказами, записывать и выписывать из списков личного состава. Каждый день надо давать сведения о наличии состава людей по занимаемым должностям и званию в штаб бригады, в хозчасть на довольствие, писать характеристики, сведения о чрезвычайных происшествиях, о проделанной за день работе, чертить схемы и ещё многое другое. Надо сказать, что в армии в военное время некоторые недобросовестные командиры сваливают свою работу на меньших.

Мой товарищ, писарь МТО Елисей Ефимович Чмыхало, казак из кубанской станицы, стал хорошим моим другом. С ним мы всё делили пополам – и горе, и радости, последних, правда, было не так уж много.

Командир батальона капитан Паницков, бывший начальник милиции города Грозного, мало бывает в штабе, большей частью сидит на своей квартире и пьёт. Человек неразговорчивый – ничего хорошего, но и ничего плохого от него не услышишь.

Начальник штаба капитан Фёдор Фёдорович Серов, огромного роста детина, до войны был секретарём парторганизации ростовской табачной фабрики. Весельчак, любил рассказывать анекдоты и очень много любил пить, всё время почти на трассе, и в штабе фактически руководил всеми делами адъютант Лукин.

В противоположность двум первым командирам – это был молодой выскочка, задавака, грубиян, держал себя возмутительно. Часто напьётся и начинает совершенно незаслуженно допекать, ругаться отборными словами. Идиот и негодяй – это самые подходящие эпитеты, которые он только заслуживает.

Прочитав как-то в дневнике мою характеристику Лукина, Чмыхало не выдержал и, подойдя ко мне, со страхом в глазах сказал:

– Да как у тебя смелости хватило написать об этой сволочи такие слова! Ведь он тебя сгноит на гауптвахте, если попадёт ему в руки твой дневник!

– Чёрт с ним, – ответил ему. – Во-первых, дневник я ношу всегда в кармане, а если ночью и полезет шарить по карманам и найдёт, то наибольшее – это переведут в роту работать на трассе, а это, пожалуй, лучше, чем терять своё достоинство и самолюбие от этого говнюка. Попасть бы скорее на фронт, а там он запоёт другим голосом.

Но, конечно, приходилось терпеть, жаловаться в армии не положено, и, в конце концов, мы просто перестали обращать внимание на выходки этого дурачка.

10 декабря

Часто наседала тоска за детьми, за всеми родными. Если бы они знали, как я скучаю за ними! Где они – Котя, Сева, моя крошка Юрочка?.. Что с вами теперь? Кто вас напоит, накормит у проклятого немца? Может быть, вас уже и на свете нету?..

Писал письма Вере, папе, маме. Ответа никакого нет. Как я завидую тем, кто часто получает письма от своих родных.

14 декабря

Сегодня как-то меньше работы. День был тихий, ясный и морозный. С веранды дома, где помещался штаб, открывается прекрасный вид на главный хребет кавказских гор.

До горы Казбек, говорят, около 60 километров, но он весь как на ладони. Среди длинной цепи выделяется его круглая величественная вершина. Видны все его складки, все ущелья, ледники и даже отдельные крупные скалы. Каждый день, когда стоит ясная погода, я выхожу на веранду и любуюсь им. И когда восходит солнце, освещается сразу его вершина, потом тени спускаются всё ниже и ниже, и только минут через 15–20 освещаются все горы. Розовым, голубым, оранжевым – всеми цветами радуги блестят вечные снега и ледники. Наконец, на горизонте показывается солнце. Какая бесподобная красота!

И вот среди этой вечной красоты, воспетой Пушкиным, Лермонтовым их правнукам приходится, напрягая все силы, рыть рвы, окопы, делать доты, чтобы потом встретить в них жёстокого врага, не допустить его дальше, а эти окопы и рвы сделать ему могилой.

16 декабря

Сегодня я очень счастлив. Наконец я получил письмо от Веры. Я узнал и о папе, маме, Оле, их детях, т.к. они переписываются с сестрой. Вера пишет, что от её зятя Миши получила только одно письмо.

Написал ей ответное письмо, написал родным в Чертково. Может быть, удастся-таки наладить связь и с Чертково.

18 декабря

Уже больше месяца живём в Семашках. Мы, три писаря, нашли себе комнатку у чечен, рядом со штабом. Живем неплохо. Пища удовлетворительная. Кроме того, для батальона выдают спирт. Понятно, что пьют, главным образом, командиры, но мы имеем «блат» у каптенармуса, поэтому время от времени достаётся по литру, а то и больше, и нам. Вечером после работы выпьем, закусим огурцом, картошкой, затянем украинскую песню, вспоминаем своих близких людей, события прошлой жизни, мирные годы. Бывало, напоим своих квартирохозяев-чеченцев. Те падки на выпивку, хотя закон Магомета и запрещает им спиртное. Выпьют и начинают танцевать лезгинку, шамиля, поют свои своеобразные дикие песни.

В армию их не берут. Пробовали, формировали из них целые эскадроны, но они потом все с оружием в руках удирали в горы, нападали на наши заставы и отдельных военных, убивали, а оружие забирали себе. Для борьбы с этими бандами пришлось даже применять артиллерию и авиацию. Но бороться с ними в горах было делом совершенно бесполезным. У чеченцев сохранились свои старые обычаи и порядки, свои семейные устои, и они свято их придерживаются. По-русски мужчины понимали плохо, женщины же совсем не понимали…

20 декабря

Получил письмо от Веры и сто рублей денег. Я ей очень благодарен, что беспокоилась за меня, будет на табачок, хотя ей и не надо было этого делать, и я просил больше ничего не высылать, я всегда обойдусь, а им там больше нужно.

Получили приказ выехать батальону в Минеральные Воды. Вышли в село Сухая Падина, километрах в 20 за городом. Когда взошли на возвышенность, перед взором обрисовался красивый вид на город, на окружающие его с южной стороны горы Бештау, Змейку, Машук, Кинжал-Гора. Вдали виднелся Пятигорск.

29 декабря

Село Сухая Падина небольшое. Штаб поместился в школе, а хаты жителей битком набиты сапёрами и рабочими батальонами. Батальон снова работает на трассе.

Достал полбуханки белого хлеба. Давно уже не видели такого.

Погода стоит необычно холодная. Сильные морозы, почти каждый день бураны, метели, но работы по строительству укреплений не прекращаются ни на один день. Люди выбиваются из сил, многие болеют.

1 9 4 2 ГОД

1 января

Неожиданно встретил в рабочем батальоне своего земляка Андрея Андреевича Михольского, заместителя председателя колхоза им. Ильича в селе Беленьком. Были очень рады этой встрече. По этому случаю он достал четверть вина, а я пол-литра – спирта и селёдку, и по-дружески с товарищами выпили, вспомнили свои далёкие родные места и сравнивали их с неприветливым Кавказом. Он эвакуировался в Арагирский район вместе с председателем колхоза Коваленко и огородником И.С. Ковалем. В армию их пока не брали из-за плохого состояния здоровья, и он работает в рабочем батальоне.

10 января

Получили приказ выступить в хутор Любительский за станцией Суворовской, в 25 километрах на запад от Минеральных Вод.

Стояла тихая, ясная погода. За Минводами с возвышенности увидели гору Эльбрус. Отсюда она километрах в 150-ти, но отчётливо видна за другими вершинами гор его двуглавая белая вершина.

15 января

Как я рад каждому её письму. И как я рад был бы, если хоть пару слов узнал о своей семье, о своих детках. Если бы узнать, что они живы, здоровы, не голодают, сколько было бы у меня радости. Но это только одно несбыточное желание, которое не может быть осуществлено до тех пор, пока враг не будет разбит и выгнан с нашей земли. Всё больше и больше скучаю за детьми.

17 января

Ездил поездом в Минеральные Воды в баню с некоторыми товарищами.

Из Вериного письма узнал адрес старого сослуживца по лесничеству Олифиренко. Он имеет домик в 20 километрах за Минеральными Водами по линии железной дороги на Пятигорск. После бани решил поехать к нему. Туда ходят электрические поезда каждый час.

Приехал на эту станцию уже ночью. Домик, где он жил, нашёл, но его уже там не было. Он переехал в Пятигорск. Адрес его никто не знает. Очень жаль, но пришлось возвращаться обратно.

20 января

Новый приказ. Мы выезжаем на этот раз уже на фронт! Да и пора уже, сколько можно уже быть в тылу. Если на фронт – значит ближе к дому, ближе к родным местам, я очень рад, да и большинство с удовлетворением восприняли этот приказ.

22 января

Выгрузились из вагонов в Ростове на станции Нахичевань. Не так давно здесь хозяйничали немцы, но недолго. Их выбили и отогнали, и фронт установился между Ростовом и Таганрогом по реке Миус, Самбек.

23 января

Остановились в с. Несветай, километрах в 30 от Ростова. Здесь будем строить линию обороны вокруг Ростова. Сильный мороз, метели. Условия тяжёлые, топить нечем, скученность огромная. В комнате, где разместился штаб и где мы жили, пятый день не растает лёд.

1 февраля

Перебрались в село Большие Салы. Население – армяне. Жили раньше хорошо. Теперь многие дома разбиты. В маленькой комнатушке размещается 15–20 человек. Морозы, вьюги всё время. Я, Чмыхало и писарь Кравченко живем в штабе. Достали с трудом немного угля. Жить стало лучше.

15 февраля

Получил посылочку от Веры. Прислала немножко масла, сала кусочек, полотенце, коржиков. Был очень рад. Спасибо тебе, сестричка. Ходили в Ростов в баню. Мороз был чертовский. Ветер сбивал с ног. Многие обморозили уши, щёки. Проклинали эту баню. Стал получать письма от мамы, папы, Оли. Часто пишу им. Теперь у меня уже связь со всеми родными, кроме… своей семьи, своих деток. Всё больше и больше скучаю за ними. Часто вижу во сне Котю, Юрочку, а Севу только один раз. Где вы, мои дорогие?..

1 марта

Продолжаем работу, строим доты, дзоты, устанавливаем минные поля. Работать очень тяжело. До рубежа и обратно надо пройти 20 километров при лютом морозе. Ну и проклятый же климат в этой области: холод, мороз, ветер, открытая степь. В богатом селе даже вишенки нет. Топить нечем. Люди приходят с работы перемёрзшие, усталые, а обогреться негде. Одеты плохо, шинелей нет, в одних фуфайках, ботинках.

Получил два письма от Михольского из Арагирского района. Он ещё там. Пишет, если меня ранят, то чтобы на лечение к нему приезжал.

Фронт недалеко. Часто слышна сильная артиллерийская и миномётная перестрелка. Нас всё же никто не беспокоит. Мы стоим пока во втором эшелоне.

Многих бойцов и командиров отправили в другие части.

15 марта

Лютая зима продолжается с неослабной силой. Чёрт знает, когда же она кончится здесь, как она уже надоела. Большинство в батальоне людей с Кавказа, Закавказья, привыкли к теплу и переносят её особенно болезненно.

16 марта

Получен приказ о расформировании батальона. Дело неважно. Куда же нас теперь направят?

Узнал, что меня откомандировывают в 1675-й батальон помкомвзвода, а Елисея туда же командиром отделения. Мы рады, что хоть в одну часть.

Я остался в батальоне ещё на шесть дней для ликвидации штабных дел.

25 марта

Поехали с начальником штаба капитаном Фёдоровым в Ростов в штаб бригады сдавать дела.

26 марта

Дела всё не принимают, особенно секретную часть. Два раза переделывал оформление. Бюрократы ужасные.

Сегодня у меня большое горе.

В столовой, куда я ходил обедать, в сутолоке вытащили у меня из кармана бумажник со всеми документами, а самое главное фотокарточки детей, Тони. Такая обида! Самого дорогого лишился, что у меня осталось. Вытащили последние 60 рублей денег. Спасибо только начальнику штаба Фёдору Фёдоровичу, он меня поддерживал.

29 марта

Наконец-таки дела сдал, свободен, живу у Фёдора Фёдоровича, он ведь сам ростовчанин. Много пьёт, играет хорошо на баяне. Как-то выпивши обнял и поцеловал меня. Маленькая племянница его увидела это и говорит ему:

– Дядя, чего вы его целуете?

– Как же мне его не поцеловать,– говорит он, – когда Павел Максимович девяносто процентов моей работы делал в штабе.

И это была правда.

Просил разрешения поехать в Чертково, хоть на один день к родным, но ожидалось выступление батальона в другое место и меня не отпустили.

1 апреля

Приехал в новую часть. Люди показались куда хуже, чем были в нашем батальоне.

Приступил к новым своим обязанностям. Работать приходится наравне с рядовыми сапёрами. Зима продолжается. Сильно уставал физически, перемерзал. Как теперь рад был, что шинель у меня осталась, а то в фуфайке не выдержал бы.

20 апреля.

Потеплело наконец. Снег растаял. Получили приказ выступить в Донбасс.

25 апреля

Грязь непролазная. Каждую бричку обоза то и дело приходится вытаскивать из болота. Прошли километров 100 уже. Сильно утомились. На горизонте видны уже шахты. Мы вступили в Донбасс.

27 апреля

Прошли городок Ровеньки. Остановились на шахте Перецепино, возле Михайловки, километрах в 50 на запад от Ворошиловграда. Фронт здесь близко. Видны шахты, где укрепился немец.

12 мая

Май месяц, но ещё холодно. Получили большое задание – создать укрепрайон. Работали по 16 часов в сутки, почти без отдыха и, конечно, без выходных. Работали все, даже командиры рот и взводов.

Сверху мягкий грунт всего на полметра, а потом на два метра камень. Долбить приходится только ломом и киркой. Питание плохое, выбиваемся из сил. Работаем дотемна, а потом, как пьяные, еле передвигая ногами, идём в бывшие общежития шахтёров. Свалившись, сразу же засыпаем. У меня от сильного перенапряжения два раза опухали руки. Спасибо врачу, на два дня давал освобождение. Все исхудали. У меня самого остались кожа да кости. А работу требуют, всё время подгоняют.

1 июня

Перебрались в с. Самсоновку. Продолжаем делать укрепления. Тепло, живём в роще, в шалашах из веток.

Здесь дальше от фронта, даже не слышно орудий. Получил письмо от мамы, пишет, что хочет приехать ко мне, что соскучилась.

Дорогая мамочка! Я тоже сильно соскучился за всеми вами, но вам на старости будет трудно добраться сюда…

20 июня

Переехали в с. Ново-Николаевку, опять почти к фронту. Снова укрепляем, снова работа с раннего утра до позднего вечера. Как она уже надоела! Почти каждый просимся, чтобы отправили в стрелковую часть на фронт.

Сколько перерыто земли, сколько вынуто камня! Сколько поделали прекрасных, неприступных дотов, дзотов, минированных полей, проволочных заграждений! Неужели здесь может пройти враг? Нет, никогда!

23 июня

Меня зачислили химинструктором в 3-ю роту с положенным окладом 150 рублей. Начальник химслужбы никаких указаний не даёт. Продолжаю минировать поля, а по химделу ничего не делаю.

Бои идут близко. Ходят слухи о прорыве немцами фронта на Донце. Началось летнее наступление немцев. Но на этом рубеже они должны сломать себе голову. Так все мы думаем.

6 июля

Стоит жаркая погода, но ещё жарче идёт работа. Немцы начали наступление на Воронеж, оттуда на юг, по линии железной дороги. Значит, не так уже далеко от Чертково, где живут мои родные.

9 июля

Получили приказ выступить на станцию Чертково, отсюда километров 150. Погрузились в вагон.

Сколько радости у меня! Значит, завтра буду у родных. Увижу всех. Сколько лет ведь не видел!

Как же мы встретимся? Мама будет плакать, Зоечка будет целовать меня и говорить:

– Дядичка! Який вы сталы?..

Сколько радости будет.

Едем. А сердце чего-то тревожно бьётся в груди…

Почему-то эшелон долго стоит на стациях. Злит это меня.

Переезжаем через Северный Донец. Через 50 километров ст. Миллерово, а там уже близко и Чертково. А по прямой всего 60–70 километров.

10 июля

Поезд стоит на станции. Двигаемся обратно. Опять стоим несколько часов. Эшелон дальше не идёт… Ехать нельзя… Поздно… Телеграмма – «Чертково занято немцами». На Миллерово пути разрушены…

Возвращаемся снова на станцию Семейкино, где погружались. Рухнули все надежды на встречу с родными и теперь, видно, надолго, если не навсегда…

Какая обида, какая досада… Всегда так получается, когда надеешься, ждёшь, никогда по-твоему не бывает.

Вернулись на ст. Семейкино. Сутки сидим в вагонах. Налетели немецкие самолёты, сбросили с десяток бомб. Большинство выскакивало из вагонов уже во время бомбёжки. Одна бомба попала в соседний с нашим вагон. Всего во время налёта убило четверых и одиннадцать человек ранило. Убитых тут же за станцией и похоронили.

11 июля

Ехать поездом дальше нельзя – некуда. Получили приказ – походным порядком двигаться на юго-восток. Куда – никто не знает. А немец нажимает. Идём ночами, днём нельзя.

12 июля

Проходим городок Краснодон. Двигаемся дальше на восток. Каждые сутки, вернее, за ночь, надо пройти 50–60 километров. Как это невероятно тяжело!..

14 июля

Узнаём, что все укрепления, которые мы с таким упорством, с таким колоссальным трудом построили, где пролили столько пота, где каждый из нас подорвал свои силы и здоровье, отдали немцам без боя. Немцы просто обошли этот укрепрайон. Какая обида…

Враг наступал по пятам. Утром остановились передохнуть. Кругом как в плавнях – редкий кустарник, отдельные стоят вербы, высокая трава. Я отошёл немного в сторону от дороги, лёг в мягкую траву и заснул как убитый. Проснулся – никого нету. Сколько я спал, не знаю, вижу только, что солнце поднялось уже высоко. Я быстро пошёл по дороге. Прошёл с полкилометра и мне показалось, что мы уже здесь проходили. Пошёл дальше, снова вижу обгорелое дерево и колоду, которые встретились нам по пути. Сомнения не было – я спросонья пошёл в обратную сторону. Чтобы окончательно убедиться, прошёл ещё минут пять. Вдруг вижу: метрах в трёхстах, немного в стороне, медленно движутся две танкетки. Я присмотрелся и ясно заметил фашистские кресты. Возможность попасть по своей глупости прямо в лапы врага, не имея возможности защищаться, привела меня в ужас. Прячась за кустами, я что есть силы побежал обратно. Счастье моё, что среди кустарника с танкеток не заметили меня. Я бежал часа два или три, пока не нагнал батальон.

– Скажите, товарищ лейтенант, – обратился я к командиру роты, – есть ли за нами ещё какие-либо части или мы отступаем последними?

– А зачем тебе это?

Я ему откровенно рассказал, что со мной случилось.

– В том-то и дело, что нет. Нам это известно, чего и спешим, как загнанные зайцы, а вам советую, чтобы больше не отставали от батальона.

Проходим г. Каменск и переходим по мосту Северный Донец. Вражеские самолёты беспрерывно бомбят. В городе кругом разрушения, пылают пожары, кругом трупы, без ног, без головы… Стараемся прятаться, где можно, от бомб.

Уже шестой день не получаем хлеба. Дают в сутки по селёдке и 200 сухарей.

Голодные, утомлённые большими переходами, морально разбитые, движемся к Дону.

15 июля

Проходим ст. Грачи по линии Лихая – Сталинград. Останавливаемся в хуторе Дядино.

Только расположились – прилетели три немецких самолёта, заметив нас, снизились и начали бомбить. Минут 30 сбрасывали бомбы и обстреливали пулемётами. Попалось больше всего обозу. Побило много лошадей. Убито пять сапёров, многих ранило. Ранен командир роты Прасолов. Похоронив убитых, двинулись дальше.

16 июля

Продолжаем путь. Впереди артиллерийская стрельба: оказывается, немцы высадили десант и начали обстреливать нашу дорогу из тяжёлых миномётов. Мы почти в окружении. Остановились. Обиднее всего, что у нас почти нет никакого оружия, нечем защищаться. К счастью, где-то подошли наши танки, десант часть перебили, а человек 30 сдались в плен.

Немецкие самолёты беспрерывно налетают и бомбят дорогу, по которой мы отступаем. А наших ни одного нету. Где же они подевались?..

17 июля

Устали, ноги подбились, и их еле волочишь, хлеба нигде не достанешь.

Близко Дон.

Часть бойцов растеряли. Пропал целый взвод. Двигаемся разрозненно, отдельными группами, чтобы уменьшить потери от бомбёжек. Немец наступает по пятам, движется на машинах, танках.

18 июля

Гойхман нашёл в одном доме беспризорную муку. Забрали, где-нибудь сварим галушки.

Вечером приходим в станицу Баски. Сколько глазом не окинешь – везде высокий бурьян. Засеянных полей почти нет. Хлеба здесь не будет. Немцу мало достанется, да и население будет голодать.

До станицы Константиновской, где должны переправляться через Дон, осталось 35 километров.

Часов в 10 вечера встретили ехавшего на автомашине командира бригады, подполковника Бочарова.

– Если до утра дойдёте до Константиновки, – сказал он нам, – идите, а не успеете – попадёте в руки немца.

Конечно, за 5 часов уставшие до предела, измученные, голодные мы пройти ещё 35 километров уже не могли. Повернули на юг, единственная оставшаяся дорога, пока свободная от немцев.

К утру снова перешли Северный Донец, недалеко от впадения его в Дон.

19 июля

Остановились в казацкой станице. Отдохнули днём. Достали картошки, немного хлеба, подкрепились. Идём взводом. Где другие взводы и роты не знаем, позади или впереди нас.

20 июля

Утром подошли к Дону. Вот он, «тихий Дон»! Но не тихий он сейчас. Здесь на переправе громадное скопление воинских частей, машин, обозов, беженцев, скота. Переправляются на паромах день и ночь в пяти местах. Всё время налетают неприятельские самолёты, бомбят, наводят панику.

У всех одна мысль – скорей бы через Дон, не попасть немцу в руки. Надеялись, что за Доном находятся свежие войска, которые не пропустят его через реку.

Дал на всякий случай Чмыхало свой адрес, он мне – свой. Во время переправы хотели с ним искупаться в Дону, но очередной налёт немецких самолётов не дал. Освежились уже после переправы в притоке Дона.

21 июля

Идём дальше Задонскими степями. Меняем несколько раз направление, немецкие десанты пересекают нам путь. Думали, остановимся за Доном, думали, здесь будет оборона, но не так оно вышло.

Идём в самом арьергарде. Позади уже нет действующих частей. Позади по пятам наступает немец. Уже перешёл Дон, занял Константиновку. Сколько там осталось машин, снаряжения, продовольствия! А сколько пошло на дно Дона!..

Когда же, в конце концов, прекратится это отступление, эта ужасная трагедия?

22 июля

Степь. Прошли сегодня 72 километра. Гимнастёрки мокрые от пота и серые от пыли. Такие же серые, измученные лица.

Остановились в одном хуторе.

Комбат Савенко посылает меня с прикомандированным от политотдела бригады старшим политруком Коневским вперёд за 50–60 километров в село Большую Орловку установить связь со штабом армии.

Коневский сам харковчанин, говорит по-украински со мной, и нам обоим было приятно беседовать на разные темы на родном языке. Человек очень симпатичный, вежливый, совсем не похож на наших командиров, многие из которых совсем малограмотны и уже в войну, может даже и случайно, аттестованы в средний комсостав и обычно держали себя заносчиво.

Шли мы долго. Машин попутных не попадалось, так как шли просёлочными дорогами.

К вечеру подошли к калмыцкому хутору. Жило там несколько семей калмыков, которые недавно пасли огромные табуны конесовхоза.

У одной калмычки я за два полотенца, правда плохоньких, выменял петуха и кусок хлеба. Вечером попали в один совхоз, где одна женщина сварила нам хороший суп из петуха, добавив в него своего пшена. С большим удовольствием и огромным аппетитом мы опорожнили огромную кастрюлю вкусного супа. Варёного же петуха положили в сумку и решили им позавтракать.

В направлении Б. Орловки двигался один из батальонов, и, хотя я возражал, Коневский настоял идти вместе с ним.

Часов в 12 ночи легли на привал минут на 30. Все моментально уснули. Сумку с петухом я положил рядом. Ночь была тёмная.

Как только батальон поднялся продолжать марш, я быстро вскочил, надел вещевой мешок и пошёл с Коневским дальше. Шли быстро. Пройдя километра 3–4, я вспомнил про мешок с петухом. Я решил, что забыл его и просил Коневского вернуться за ним. Коневский тоже очень огорчился такому случаю, но согласия не дал. Все же я, хоть и самовольно, пользуясь темнотой, отстал и быстро пошёл обратно за петухом. Подошёл к тому месту, где спал, долго искал, перепортив на это коробку спичек, но тщетны были мои поиски. Сумки с петухом нигде не было. Я тогда вспомнил, что не взял её, потому что не заметил её. Сумку, безусловно, сперли елдаши из батальона, когда мы спали, а на это они были исключительные мастера. Не было слов выразить моё огорчение. Ведь мы так предвкушали покушать молодого петушиного мяса! С досады я лёг и спал до самого рассвета.

Проснувшись, я представил, сколько километров мне придется догонять теперь Коневского!

Быстро пошёл вперёд. Догнал недалеко, километров за 15. Батальон, оказалось, лёг поспать, и это дало мне возможность его догнать.

Так печально окончилась история с калмыцким петухом.

24 июля. ГИБЕЛЬ БАТАЛЬОНА.

Утром я и взвод Верховодова, в количестве всего одиннадцати человек, проснулись в саду села Малая Орловка, но рядом стоявшего нашего обоза не нашли – куда-то уехал ночью. Где наш батальон мы точно не знали и решили идти вперёд, купив предварительно у крестьян хлеба и пшена.

Прошли километра три, слышим – в М. Орловке сильная артиллерийская и пулемётная стрельба, продолжавшаяся с полчаса. Пошли быстрее. Остановились в одном селе, с тревогой ожидая встретить кого-нибудь из своего батальона. Видим, быстро догоняем наш обоз. Командир роты приказал нам садиться на подводы, хотя на подводах уже сидело человек по пять-шесть, чего никогда не было.

– Куда ушли, где были? – спрашивает комиссар Задорожный.

Я рассказал ему.

– Вам повезло, вот что осталось от батальона, указывая на пару десятков подвод с сидевшими на них сапёрами. Из 430 человек осталось 122.

Рассказал, что наш батальон остановился завтракать в роще возле с. М. Орловка. В это время неприятельский танковый отряд окружил рощу и прямой наводкой из орудий и пулемётным огнём начал расстреливать невооружённых людей… Ушли немногие, часть из комсостава, более крепкие и помоложе, а скорей всего, кому посчастливилось.

Погиб командир батальона Савенко. Не стало моих товарищей. Погиб мой друг Чмыхало. Он не убежал, не бросил своё отделение, и это его погубило. Прощайте, дорогие друзья, товарищи…

Обоз в то время находился отдельно, переехал в соседний хутор и избежал окружения.

В батальоне теперь остались, главным образом, только те, что были в обозе: калеки, симулянты, елдаши и несколько убежавших из рот.

Движемся день и ночь дальше. Кругом немцы. Так хочется вырваться из окружения…

26 июля

Расположились отдохнуть возле богатейшего конного завода. Это целый институт коневодства.

27 июля

Проходим Манычский канал. На карте он большой, а, по-моему, на нём и баржи не пройдут. Говорят, зато в нём очень много рыбы.

29 июля

Город Сальск, стоим на отдыхе. Имели направление на Сталинград. Отсюда почему-то повернули на Будённовск, т.е. на Кавказ. Ничего не купишь. Хлеба по-прежнему не дают, нету. Получаем в сутки всего 300 грамм чёрных сухарей выпуска 1940 года.

Начались сальские степи, а потом пойдет Калмыцкая АССР.

1 августа

Проходим калмыцкую степь. Тихо. Жара невыносимая. Кругом, куда ни глянешь, одна полынь да изредка солёные озера. Идти тяжело, во рту пересохло, мучает жажда, но пресной воды нигде нет. С нетерпением ждём ночи, но ночью тоже надо идти. Нет больше сил, ноги подкашиваются, кружится голова. Многие не выдерживают, падают. А впереди всё голая степь, почти пустыня… Когда же ей будет конец?..

4 августа

Наконец степь прошли. Орджоникидзевский край. Ночуем в с. Дивное. Утром проходим одно село. Здесь ещё не видели армии. Кстати сказать, с остатками нашего батальона отступало ещё несколько уцелевших частей. Население зажиточное, кушают белый хлеб. Когда мы подходили к селу, население встретило нас возле села. Угощают свежим белым хлебом, молоком, принесли борщ, яички. После такой голодовки просто не верится, что на свете ещё есть такие прекрасные вещи.

Поблагодарили, отдохнули, идём дальше.

5 августа

Остановились на день в одном селе. Население – русские и украинцы, которые называют себя «хохлами». Хозяйка, у которой мы остановились, сварила нам вареников с сыром. Вот уж благодарили её. До чего же вкусные были. Ели, ели и жалко было с ними расставаться.

8 августа

Проходим город Будённовск, станицу Привольную. Богатейшая прикумская долина, вся в садах, виноградниках, огородах. Попал на винный склад. Много бочек уже разбито, и вино течёт ручьём. Выпил, сколько мог, налил две фляги и полный котелок. Иду, правда, уже некрепко передвигая ногами. Встретил ехавшего на лошади комиссара.

– Ты что, Цапко, несёшь?

– Чай, товарищ комиссар, – ответил ему.

– Дай-ка немного хлебнуть, пить хочется.

Поднёс ему котелок. Попробовал, устремил на меня глаза, как на зверя, но продолжал пить, видно, с большим удовольствием. Потом передал ехавшему с ним рядом адъютанту.

– Выпей и ты немного чайку.

Тот выпил и оба рассмеялись.

– Где достал? – спросил меня.

– Здесь вот рядом, – ответил ему.

– Надо послать старшину,– обратился к адъютанту, – пусть возьмёт бочки две-три.

Вино, что принёс, выпил командир роты, а мне за самовольную отлучку и возвращение в не совсем трезвом виде обещали пять суток ареста, с отбытием приговора после войны.

11 августа

Проходим город Моздок. До Грозного, куда мы направляемся, осталось 120 километров. Приближается конец нашего похода.

Сегодня месяц, как мы вышли со станции Семейкино.

Моздок весь в садах, виноградниках. К большому сожалению, виноград ещё зелёный. Переходим реку Терек по очень красивому мосту. Мост уже заминирован. С наслаждением купаемся в Тереке. Вода течёт с гор мутная, холодная. Течение очень быстрое, сносит моментально далеко по течению.

Вечером дезертировали два осетина. Сволочи, притворялись всю дорогу больными, ехали на подводе.

Остался с политруком разыскивать. Напрасный труд. Легли в саду под деревом, а утром догнали батальон на попутной машине.

12 августа

Прошли город Малгобек. Только здесь в горах увидели уже оборонительный рубеж, занятый войсками. Много пушек, пулемётов.

13 августа

Подошли к Грозному. Остановились на ночлег возле города. В этом городе формировался наш батальон, поэтому в батальоне много грозненских. Но домой отпустили только нескольких человек. Весть о прибытии батальона быстро разнеслась по городу, и к нам стали приходить родные, приносили подарки. Радость у людей, что остались живы, и слёзы и рыдания у тех, чьи кормильцы не дошли до родного города.

14 августа

Прошли в сторону ещё 50 километров. Остановились в чеченском ауле Курчалое. Это районный центр, расположенный в широкой долине между горами. По улицам текут арыки, как и везде в этих местах. В огородах много деревьев: слива, дикая груша, орех. Поражает своей высотой кукуруза. Это основная культура, и мука из неё – основной продукт питания чечен.

Расположились в клубе. Немного есть денег, и я вместе со старшим писарем батальона, замечательным парнем, хорошим товарищем Дудченко по случаю благополучного окончания большого похода (читай бегства) выпили по бутылке хорошего вина.

15 августа

Пришло пополнение, и получили большое задание по строительству круговой обороны вокруг Грозного, этого важнейшего центра нефтяной промышленности. Снова лопата, кирка, ломы, снова окопы, доты, дзоты, эскарпы, контрэскарпы, пулемётные гнёзда, снова до невозможности тяжёлая работа.

18 августа

Сегодня исполнился ровно год с того дня, когда я без повестки, без «приглашения» пришёл на мобилизационный пункт в Григорьевске и стал солдатом Красной Армии.

Сколько пережито за этот тяжёлый год!

Я тогда не думал, что буду жить ещё целый год; не думал, что придётся исколесить пешком тысячи километров Украины, Придонских и калмыцких степей, Кубани и Кавказа; не думал, что придётся так мучиться от холода и зноя, переносить жажду и радоваться маленькому сухарику.

Год прошёл, и это всё прошло.

Но итоги года всё же слишком печальные: ещё дальше отступили на тысячу километров, отдали немцу богатую Кубань, угольный Донбасс, Северный Кавказ. Потерял родных, погибли прекрасные товарищи однополчане, а перспективы дальнейшего стоят во мраке.

Где же моя семья, где Тоня, где детки? Живы ли, здоровы ли они?..

Такая тоска на душе… Если и живы, то ещё на более долгий срок ушла надежда снова их увидеть, снова обнять моих деток. Да и сам доживу ли до того времени.

Детки мои, детки! Если и живы, то несладко вам там. Я знаю, что вы не меньше меня страдаете, терпите голод и холод.

Меня мучает сознание того, что я иногда ругал или наказывал вас за ваши провинности. Не вспоминайте меня злом за это…

Что даст моей Родине второй год войны? Хочется верить, что только победу!

20 августа

Из клуба выбрались на место строительства обороны, так как ходить было далеко – километров шесть. Ночью прошёл дождь, промокли до нитки, простудился.

Снова вернулись в аул.

Аул и долина, в которой находимся и где строим оборону, расположен между двумя цепями гор, идущими параллельно главному хребту Кавказских гор. Блестят на солнце ледники на вершинах громад, а выше всех – белая шапка Казбека.

В этой долине никогда почти не бывает ветра, но часто выпадают дожди. Земля почти всегда влажная. Только часть её засевают пшеницей, кукурузой, подсолнечником, а большинство гуляет, заросла травами и бурьяном выше человеческого роста. Часто встречаются небольшие рощи лесного ореха-лещины. Минут за десять нарвёшь их полный карман.

25 августа

Жизнь продолжается в напряжённом труде. Получили указание (не знаю, какой дурень мог его придумать) – работать в сутки 20 часов, 3 часа на сон, 1 час на еду. Проработали так трое суток, потом стали падать в обморок, теряли сознание, никакие взыскания не помогали, производительность упала. Снова перешли на 16 часовой день.

При такой тяжёлой работе, получаемого скудного пайка не хватало. У кого есть деньги, покупают у чечен пышки, чуреки. Чаще же всего карабчим у чечен кукурузу и варим или жарим в кочанах. Это большое подспорье к получаемому питанию.

Второй раз живём уже с чеченами. Я уже описывал впечатление об этом народе…

Сохранился [у них] закон местничества. На кладбищах возле некоторых могил стоят высокие деревянные столбы с железными кругами. Эти столбы поставлены на могилах убитых и не снимаются, пока родственники убитого не убьют (не отомстят) убившего или его родственника. Так тянется из поколения в поколение. На каждой могиле стоит каменная плита, большей частью с художественно высеченными рисунками и надписями на арабском языке.

Во дворах, обыкновенно обнесённых камнем или плетнём, чисто, и в домах много ковров. Печи маленькие, на четырёх железных ножках – «чеченки». Хлеб не пекут, а питаются кукурузными лепёшками – чуреками с бараниной, овечьим сыром. Коровы здесь маленькие, как козы. Много буйволов.

12 сентября

Переходим на другой участок строительства обороны за р. Терек. По дороге перешли реку Сунжу и ещё несколько быстрых горных речек.

13 сентября

Подошли к реке Терек. Переходим по понтонному мосту, железобетонный несколько дней тому назад взорвали, боясь, чтобы его не захватил немец, которого недавно отсюда прогнали.

Под Моздоком идут жестокие бои. Грохочет день и ночь артиллерия.

Дан приказ – ни шагу больше назад!

На фронт всё время движутся войска, танки, артиллерия, кавалерия, обозы. Это отрадно, значит, не иссякли наши силы!

Этот участок фронта становится решающим в обороне Грозного и всего Кавказа.

15 сентября

Расположились в саду питомника возле станицы терских казаков – Червлённой. Живём под открытым небом.

17 сентября

Надо срочно укрепить район. Работаем с утроенной энергией. Выполнить 300–400 процентов большого задания становится обычным явлением. Делаем большей частью железобетонные доты, дзоты, устанавливаем бетонные пулемётные колпаки.

19 сентября

Ходили в Червлённую в баню. Правда, это не баня, а какое-то недоразумение, но всё же передышка, немного отдохнули.

24 сентября

Батальон расформировался. Часть сапёров и командиров, в том числе и меня, перевели в 1670 батальон. Ну что ж, переходить не впервой. Привыкаешь к одним людям, привыкнешь и к другим.

Не нашёл своего мешка в обозе. В нём фуфайка, одеяло и ещё некоторые вещи. Жалко, так и пропало всё.

Куда-то должны передвигаться. Слухи ходят, что снова в третий эшелон, т.е. подальше от фронта.

25 сентября

Проходим г. Гудермес и Хасавюрт. Много орехов, кизила. Купил на 10 рублей у чечен кизил, спелый, красный, вкусный, но наспех высыпал в новую пилотку, она через 10 минут стала ярко-красная. Повозился, пока вымыл.

Идем днём и ночью. Перешли реку Сулу. Очень быстрая, шумная, горная река. Справа тянутся цепи гор, слева – Терек, дальше голая равнина. Дорога неровная, песчаная – начались дагестанские пески.

27 сентября

Сильный лобовой ветер, глаза засыпает песком, нельзя открыть глаза. Идти очень тяжело. Кажется, никогда не болели у меня так сильно ноги. Напрягаешь все усилия, чтобы сойти с ротой. Очевидно, сказывается уже прошедший год…

28 сентября

Прошли около 200 километров. В 17 километрах – город Махачкала, столица Дагестана. Слышен солёный запах Каспия. С горы утром видны волны этого моря.

Итак, Азовское, Чёрное и, наконец, Каспийское море. Далеченько зашли. Дальше, по-моему, некуда уже идти…

Остановились в ауле Кумтур-Калы. Население – кумыки. Постройки все горного типа – сакли с плоскими крышами, узенькие, кривые улочки, обнесённые камнем дворы. Каждый двор – настоящая крепость.

Аул расположен на горе, а внизу вьётся горная речка с дном из валунов. В долине – виноградники, но винограда, к сожалению, уже нет. В ауле есть базар, можно купить молока, яблок, чуреки, но всё это дорого, не по нашему карману. Кумыки, как и чеченцы, очень любят деньги, но у нас их, к сожалению, нет.

Попал с шестью сапёрами на квартиру в один кумыкский дом. Хозяйка выделила для нас во дворе отдельную саклю. Во дворе одни женщины, люди, видно, неплохие. Все в трауре. Оказывается, 10 дней назад они получили извещение, что их хозяин, 48 лет, убит под Моздоком.

29 сентября

Наш батальон перешёл в действующую армию. Началась другая жизнь. Началась строевая и боевая подготовка. Нам сказали, что оборону соорудили, теперь, если потребуется, сами будем её занимать и никуда уже отступать не будем.

Давно бы так.

Работать будем меньше, больше учебные занятия. Все были рады этому.

1 октября

КУМЫКИ

Это из кавказских национальностей, живущих в Дагестане. Как и чеченцы, они магометане. Строго придерживаются своих обычаев и законов.

Один раз я принёс в медном кувшине с длинным горлышком, какими обычно здесь, на Кавказе, пользуются, воды из речки. Я сказал хозяйке, что в таких кувшинах действительно удобно носить на гору, вода не разливается. Услышав это, женщины подняли невероятный вой. В чём дело? Я ничего не понимал.

Оказывается, по их закону, после смерти члена семьи нельзя 40 дней носить днём с речки воду, а только после захода солнца, иначе душа умершего не попадёт в рай. Я, оказывается, нарушил их дурацкий закон. Кое-как отговорился, успокоил их.

– В рай ваш муж обязательно попадёт, потому что я не магометанин, а в пекло я уже за него пойду.

На том и помирились.

Во дворе в полдень собирается с полдюжины женщин и подымается рёв. Сорок дней должны, так сказать, коллективно, оплакивать умерших.

Фамилия наших хозяев Токаевы. Хозяйку звать Ажей и две дочери – Умкурсун и Умгани. Все довольно красивые, опрятные.

Третий день никуда не иду на занятия. После семи месяцев неустанного труда и огромных переходов этот отдых кажется просто сном. Роты не работают, а занимаются строевой подготовкой, изучают минное и подрывное дело, строевой устав и т.д.

Написал письма Вере и Ване, но никакой не было уверенности, что дойдут они к ним.

Пришли слухи, что из аула будем выступать. Как жаль, хотя бы немного пожить такой жизнью, спать на сене в жилой комнате.

4 октября

Стоит всё время сухая погода, но скоро, говорят, пойдут обильные дожди, сырость. А я этого боюсь: у меня развился острый ревматизм позвоночника и ног. Как полежу на спине – не могу потом повернуться. Делаю горячие компрессы к позвоночнику, втирания.

14 октября

Получил командировку в Избир за химимуществом. Избир находится на берегу Каспийского моря, километрах в ста от Махачкалы, не доезжая Дербента. Едем подводами, проезжаем город Махачкалу. Город как город, ничего особенного. Всё занято строительством обороны. Едем по берегу Каспийского моря. Направо – горы, налево – море, и такая дорога до самого Баку.

Погода стоит тихая, но море, как всегда, вечно шумит. Купаться уже холодно, но помыл руки, умылся. Ночевали на одной станции в русской семье.

Со мной ехал начхимслужбы батальона капитан Норкин. Сам он из Москвы, средних лет, по образованию инженер, работал до войны на каком-то заводе. Весельчак, любил рассказывать анекдоты, образованный, хорошо разбирался в музыке, живописи, вообще, был интеллигентный хороший человек, с которым можно было обо всём поговорить. Любил, конечно, выпить.

Семья, в которой мы остановились переночевать, тоже оказалась из интеллигенции, и у нас завёлся разговор о писателях, книгах, композиторах и прочих других вещах совсем невоенного характера, и было приятно хоть на час перенестись мыслями в другой мир, который мы начали уже забывать.

17 октября

На обратном пути ночевали в Махачкале. Продовольственные наши запасы истощились, и пришлось попросить в пекарне пару буханок хлеба, где мне не отказали и бесплатно отпустили без аттестата.

Осмотрел город, порт.

19 октября

Передислоцировали из Кумтуркалы в другой аул. Жалко было расставаться с семьёй Токаевых.

26 октября

Несколько дней жили в конюшне совхоза, потом переехали в аул Куфыр-Кумыс под городом Буйнакск, называвшийся раньше Темир-Хан-Шура (столица Шамиля). Поселили вместе со старшиной – земляком Котенко и каптернамусом, бывшим учителем Цыгипом.

Исполняю обязанности писаря роты вместо Цыгипа, и это дало мне возможность не ходить на строительство окопов за 10 километров.

Ездил на машине в командировку в г. Махачкалу. Ехали по шоссе через перевал Терского хребта. Дорога очень интересная, всё время петляли, крутые повороты, подъёмы и спуски. Внизу пропасть, а наверху, посмотришь – над головой висят огромные каменные скалы. На самом перевале облака очутились уже внизу. По прямой линии через хребет не более 3 километров, а дорогой ехать больше пятнадцати…

1 ноября

Ходили в Буйнакск в баню, мылись холодной водой. На базаре много фруктов, орехов.

Интересно было наблюдать, как горцы вывозили на базар свои продукты: горец – глава семьи – хорошо одетый шёл с хлыстом впереди, а позади него несколько его жён, сгорбившись в три погибели, тащили на своих плечах тяжёлые мешки, такие же, как на шагавших рядом ишаках. Советских законов о равноправии женщин никто из этих полудикарей не признавал.

2 ноября

Погрузились в вагоны. Едем, наконец, на фронт. Почти все были рады этому, так как надоело уже болтаться по тылам.

Надо на фронт, там мы нужны! Ещё больше были рады, что едем поездом, а не идём пешком.

3 ноября

Выгрузились на ст. Червлённая.

5 ноября

Со ст. Червлённая двигаемся походным маршем по берегу реки Терек к Моздоку.

8 ноября

Остановились недалеко от чеченского аула Бено-Юрта. Начиная от Гудермеса и далее на запад по реке Терек по левой стороне этой быстрой реки расположены казацкие станицы, а по правой – чеченские аулы. Здесь постоянно шла вражда между казаками и чеченцами. Об этих местах писал Лермонтов:

По камням струится Терек,

Плещет мутный вал,

Злой чечен ползёт на берег,

Точит свой кинжал.

И вот здесь уже три месяца стоит теперь фронт. На левой стороне в станице Ищерской и дальше до Моздока окопались немцы, а на правой, ниже Мундар-Юрта и Бено-Юрта, стоит наша армия.

15 ноября

Выкопали землянки, кое-как перекрыли, насыпали землёй. Дождь, снег, всё время сыро. Вода просачивается, шлёпаем по воде. Топить нечем, бурьян сырой, печек нет. Чтобы как-нибудь, хоть немножко обогреться, разведёшь в землянке костёр, дым разъедает глаза.

А немцы всё время бьют из орудий, миномётов, пулемётов. Несколько человек из наших сапёров ранено, а в первой роте троих убило.

Копаем окопы, устанавливаем мины только ночью, всего в 200 метров от немецких позиций. Часто слышим их разговор. Двоих азербайджанцев немцы просто выкрали. А на другую ночь заставили их кричать, чтобы наши переходили к ним в плен.

16 ноября

С раннего утра начался бой. Немцы пошли в наступление. Беспрерывная артиллерийская и миномётная стрельба, не умолкают пулемёты и автоматы. Ночью трассирующие пули и снаряды пронизывают темноту, пролетают над головой.

Целый день и ночь шёл бой на левом фланге. Наши части отбили все атаки, взяли в плен несколько танков.

Много наших убито и ранено.

18 ноября

Наша рота перешла в аул Верхний Наур. Расположились в саклях. Так рады, что выбрались из этих нор-землянок. Рядом река Терек, лес, топлива сколько угодно. Работаем на левой стороне реки. В этом месте наши войска занимали оборону и по левой стороне реки. Прокладываем через лес и болотистую местность дорогу к передовой линии.

25 ноября

Переходил по понтонному мосту через Терек. Нёс из леса дрючок на топку. Понтон узкий. Навстречу двигалась батарея орудий. Чтобы пропустить батарею, я стал на самую кромку понтона. Шедший напротив какой-то артиллерист-челдон зацепил своим плащом мой дрючок, я получил небольшой толчок и, так как было скользко, этого достаточно было, чтобы я полетел в реку. Это было метров в 40 от берега. Быстрое течение подхватило и понесло меня вниз по течению.

Я одет был не в шинель, а в фуфайку, и это спасло меня. Пока не намокла, она поддерживала меня на воде.

Я быстро стал плыть к берегу. Но и фуфайка начала быстро намокать. Руки стали коченеть в ледяной воде, и меня стало тянуть на дно. Мысль, что придётся утонуть, так глупо погибнуть, помогла мне напрячь все свои силы, и я, прикладывая нечеловеческие усилия, то ныряя, то снова появляясь на поверхности бурной реки, продолжал плыть к берегу.

Я видел, как по берегу бегали бойцы, но ничем не могли помочь. Наконец, один из них подал мне длинный шест, и я, уже почти теряя сознание, схватился за него. Меня вытащили на берег. Умение хорошо плавать спасло меня.

Дул сильный ветер со снегом. Обсушиться негде было, и я, сколько было силы, побежал в аул, решив, что только в беге моё спасение от простуды. Старшина дал мне сухое бельё, стопку водки, и я, укутавшись, лёг возле печки.

Я думал, что получу воспаление лёгких, но всё обошлось почти благополучно.

28 ноября

Замечательные сообщения со Сталинградского фронта: наши войска прорвали немецкий фронт, окружили сталинградскую группировку, только в плен взяли 63 000 немцев. И на нашем фронте каждый день усиленно подтягиваются резервы. Значит, на нашем фронте скоро начнётся наступление, только уже не немецкое, а наше. У всех возбуждённые, довольные лица. Мы никогда не расставались с верой в победу, но когда настанет перелом в войне, мы не знали, всё до сих пор было пока во мгле.

– Вот теперь уже начнётся война, – сказал я как-то в беседе с товарищами.

– Что ты? Война уже полтора года идёт, полстраны немцу отдали, а он – только началась, – удивлённо посмотрел на меня командир взвода Свешников.

– Вот именно, когда немцы били и гнали нас, я это не считаю за войну. Настоящая война будет, когда мы будем бить и гнать его.

– Это таки верно, – поддержал меня политрук.

30 ноября

Переехали на станцию Леднев. Остановились в двух километрах от фронта. Построили землянки. Артиллерия и миномёты бьют рядом. Наши прогнали немцев на 14 километров. Много раненых, убитых. Лежит изувеченный труп лейтенанта танкиста. Выкручены ноги, руки, порезали лицо. Мерзавцы…

6 декабря

Сильная артиллерийская перестрелка. Наступили морозы, выпал первый снег. Получили первый раз по пол-литра вина – фронтовой наш паёк. Вино замечательное, грузинское, выдержанное. С непривычки охмелели.

Наша разведка донесла, что немцы заминировали участок напротив нашей 15-й дивизии, к которой был придан наш батальон. Получили приказ проделать проходы в минном поле.

Отобрали на выполнение этого задания младших командиров и лучших сапёров. Я попал во взвод Верховодова, с которым и раньше дружил.

Стемнело. Захватив миноискатели, оставив позади окопы передовой линии, соблюдая тишину, пошли в направлении немецких окопов, которые находились в 300–400 метрах от наших. Пройдя метров 100, начали передвигаться ползком. Часто останавливались, прислушивались. По нашим расчётам мы уже должны были приблизиться к минному полю, водим миноискателями, но мин не обнаруживаем. Ползём дальше, нервы перенапряжены. Послышался немецкий разговор, снова тихо. Немцы близко, значит, мины должны быть здесь. Наконец, сержант Чуркин подал условный сигнал, что его миноискатель начал гудеть, напал на мину. Другие тоже нашли мины. Подползаю к Чуркину, он указывает, где должна быть мина.

Едва заметный бугорок земли, присыпанный снегом, под ним смерть, надо побороть её.

Кто не был сапёром, тот даже представить не может, какой это напряжённый и опасный труд!.. Ведь мины бывают самые разнообразные, самые каверзные, сделанные так, чтобы при малейшей неосторожности она взорвалась. Бывают мины противотанковые, противопехотные, в деревянных ящиках и в железных футлярах, нажимного и натяжного действия; бывают с верхним и боковым взрывателем, а иногда и с нижним, который часто трудно найти. Есть мины секретные, мины-«сюрпризы», мины затяжного действия, чёрт знает, каких только нет!

Какая бы мина ни была, её надо вынуть и обезвредить.

Но дело в том, что ведь эту работу надо проделать в темноте, буквально под носом у врага, совершенно бесшумно, так как он тут же, почти рядом, внимательно прислушивается и всматривается, и если обнаружит, сразу скосит пулемётным огнём или очередью из автомата. А в таком случае, мало того, что погибнешь сам, так еще не будет выполнено боевое задание, и при наступлении пехота и танки понесут большие потери.

…Осторожно подползаю к мине с немецкой стороны. Специальным карманным электрическим фонариком, который даёт слабенький свет только в одну точку, освещаю бугорок. Начинаю потихоньку ковырять землю, которой присыпана мина. Показалось тело мины. Обыкновенная, круглая противотанковая в железном футляре. У неё может быть три взрывателя. Осторожно ножом закрепляю предохранитель верхнего взрывателя. Передохнул. Сделана только часть работы. Впереди – много труднее. Начинаю разгребать землю с боков. Начинаю искать боковой взрыватель. Земля промёрзла, пальцы окоченели, а ножом ковырять не положено, можно зацепить тоненькую, еле заметную ночью, примёрзшую к земле проволочку, и мина взорвётся.

Нервы напряжены до невозможности, напрягаю все силы, стараюсь быть спокойным, так как это основное правило при исполнении этой операции. Не думаю о немцах, не думаю, что рядом у товарища мина может взорваться и разнести в клочья и его, и меня.

Пальцы уже в крови, но я не чувствую боли. Наконец, нашёл проволочку от бокового взрывателя. Радуюсь, как будто нашёл счастье. Закрепляю предохранитель и этого взрывателя.

Осталось самое трудное и самое опасное – найти нижний взрыватель. Надо очень осторожно вынимать землю из-под мины, ни в коем случае не сдвинув её в сторону, и ощупью в темноте пальцами выявить проволочку взрывателя. К счастью, земля под миной ещё не успела промёрзнуть и мне легче её выгребать. Выгреб землю сразу с одной стороны, потом – с другой, но проволочки не находил. Проверил ещё несколько раз, прощупал рукой со всех сторон – нижнего взрывателя не оказалось. Я облегчённо вздохнул и вытер рукой холодный пот, выступивший на лице…

Подполз Верховодов. Увидев, что я уже покончил с миной, он улыбнулся, не говоря ни слова, тихонько потрепал меня рукой по плечу.

Мины положено было забрать с собой, а место, где они были, засыпать землёй и замаскировать снегом, что я проделал.

Сколько ушло времени на то, чтобы обезвредить и вынуть мину, я не знал, но мне казалось, что прошла целая вечность.

Когда я со всем покончил, Верховодов потянул меня за собой в сторону и показал новый бугорок, а сам пополз в другую сторону, спрятавшись в темноте ночи.

Снова началась игра со смертью. Снова напряжение всех нервов, всех сил, чтобы успешно справиться и со второй миной. Время от времени, прекращая работу, я дул, чтобы хоть немного согреть коченевшие пальцы, и медленно, с большим трудом обезвредил и вторую мину.

Стал ожидать Верховодова, напрягая зрение и слух в сторону немецких окопов. Нигде ничего не было видно, не слышно было ни одного шороха, хотя я знал, что рядом со мной, напряжённо работают, рискуя каждую секунду своей жизнью, мои боевые товарищи.

Так страшно долго тянется время… Без указания командира с места уходить не разрешается. Мелькнула мысль, а не ушли ли обратно, не бросили ли меня здесь одного, забыв про меня. Но такую мысль я сразу же отгоняю прочь, этого никогда не может быть.

Наконец, вижу, подползает сразу один, потом ещё несколько человек с минами в руках.

Задание благополучно выполнено. К нашему счастью, стоял туман, и немец не заметил, хотя мины снимали в ста метрах от его окопов.

Верховодов несколько раз пересчитал людей, и, продолжая соблюдать строгую тишину, осторожно поползли в направлении наших окопов.

Вскорости наткнулись на передний дозор. Один из бойцов пошёл вперёд предупредить, что идут свои, и мы благополучно вернулись в окопы.

В небольшом блиндаже нас встретил командир стрелкового батальона. Верховодов доложил ему о выполнении задания, подробно рассказал, в каком месте минного поля сделаны проходы, где поставлены маяки, ограничивающие проход, сколько снято мин и т.п.

Командир батальона крепко пожал руку и поблагодарил всех нас за успешное выполнение опасного задания.

Забрав с собой мины, радуясь, что все остались живы, мы направились в свой батальон. Здесь тоже с нетерпением ожидал начальник штаба, которому Верховодов снова подробно доложил о разминировании минного поля. Было много весёлых разговоров, шуток, острот. Напоследок начштаба приказал выдать каждому из нас дополнительно по пол-литра вина, чему мы, конечно, были очень рады.

8 декабря

Погода стоит сырая, туманы. Немецкие самолёты не летают, не бомбят. Продвинулись после сильной артиллерийской подготовки ещё на несколько километров вперёд.

Снова зарылись в землю.

На ночные задания я больше не ходил в эти дни. Каждый вечер, а вечера длинные, вспоминаем прошлое, вспоминаем свои семьи, родных, деток. Писем ни от Веры, ни от Вани. Да и трудно, чтобы сюда дошли.

12 декабря

Продвинулись снова вперёд. Немецкие снаряды летят через наши землянки, бьют по дорогам, где проходят отдельные группы наших войск. Написал письмо Вере.

14 декабря

Ночуем в немецкой землянке, случайно уцелевшей. Большинство же их немцы при отступлении сжигают или зарывают.

Землянка хорошо оборудована, деревянные стены, потолок оббит одеялами, так что песок не просыпается; окна, двери, нары – словом, как в гостинице. Видимо, фрицы думали здесь зимовать и устроились неплохо. Сволочи! Где вы сегодня будете ночевать?!

15 декабря

С боем ещё продвинулись вперёд.

Эх! Если бы так хоть каждый день, вперёд, на запад!

Занимаясь укреплением занятых участков, разминируя минные поля, строя переправы на речках, личный состав батальона каждый день помогал стрелковым частям продвигаться вперёд.

1 9 4 3 ГОД

1 января

Новый 1943 год!

Вчера перебрались в землянки возле села Кривоносово. Землянки замечательные, оборудованные по последней технике. Здесь до наступления у немцев были тылы, и они ни в чём себе не отказывали. Так неожиданно для них самих мы их выбили, что на столе даже осталась ёлка с детскими игрушками и бутылки с недопитым вином.

Ночь. Все спят, одному мне не спится. Раз пять затапливал печку.

На левом фланге всё время идёт артиллерийский бой, подготовка к новому наступлению.

Второй год этот день встречаю в военной обстановке. В этом году, правда, уже на фронте.

Думаю про детей. Вспоминают ли меня? Не забыли ли своего папку?..

Папа и мама – эти никогда не забудут и обязательно вспомнят меня, если остались живы…