За последние два десятилетия произошло серьезное размывание понятия «музей». Нет единого понимания не только у экспертов и населения, но даже между профессионалами разного уровня.

В сводном аналитическом отчете «О проблемах и перспективах развития музейного дела в Российской Федерации» перечислены практически все проблемы российских музеев: «В ходе трансформации общества произошло снижение значимости основных ценностей, которые привносил в общество российский музей»1.

Понизилась образовательная роль музея, а конкуренция со стороны более популярных форматов проведения досуга привела к снижению роли музея как культурного и досугового объекта. Сейчас вопрос о важности переосмысления роли музея будущего в современном обществе поставлен на государственном уровне.

Вызовы, которые стоят перед руководителями музеев и экспертами музейного дела, не могут быть проигнорированы, являются практически бескомпромиссными и требуют инновационных подходов к поиску ответа на них. Музей не может быть «услугой», но он обязан выполнять свою главную роль вдохновения и просвещения. Посещение музея как сценарий должен вписываться в жизнь людей современного общества, и стать более привлекательным, чем посещение торгово-развлекательных комплексов. Решить эту проблему в деле трансляции информации, исторической памяти музейных артефактов могут, в частности, современные компьютерные технологии.

В условиях Арктической зоны острота всех общероссийских проблем развития музеев кратно возрастает. На них накладывают отпечаток суровые климатические условия, удаленность от крупных городов, отсутствие транспортной доступности для туристов и отток местного населения. Комплекс этих проблем должен решаться в рамках единой государственной стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации.

В развитии идеи создания музейного арктического кластера в Санкт-Петербурге и организации работы музеев на новом уровне следует учитывать теоретические и методологические наработки именно новой музеологии. Отличительной её особенностью, на наш взгляд, является новое восприятие музея как формы жизни общества, в которой воедино собраны прошлое, настоящее и будущее. Главным идеологическим ориентиром здесь становится сформированное восприятие материального и нематериального наследия. Новый музей в ней главный инструмент сохранения не просто самоидентичности, культурного разнообразия, но и самой жизни человечества. Основные принципы новой музеологии зафиксированы в Квебекской декларации. В условиях современного мира, они набирают актуальность и претендуют стать эффективным инструментом сохранения человечества в целом2.

Успех реализации проекта музейного арктического кластера и его эффективная работа в долгосрочной перспективе кроется в правильной постановке генеральной цели – передаче информации из поколения в поколение. Новый музей не должен замыкаться сам на себя. Он должен способствовать производству новых знаний посредством многообразных музейных практик.

Как пишет исследователь Е.Н. Мастеница, музейная индустрия в XXI веке радикально меняется в сторону многовекторного развития, а материальное, нематериальное, коммуникационное пространства становятся главными элементами постоянно эволюционирующей структуры музейного мира. Важно сформировать новый имидж музея как более открытого и демократичного объекта, ориентированного на все категории посетителей, и дающего доступ к изучению коллекций артефактов. Более того, развитие той или иной территории связано с поиском и формирование культурной и национальной идентичности, и в данном процессе именно музеи формируют имидж региона. Именно они становится центром притяжения реальной и потенциальной аудитории.

На наш взгляд одной из главных задач проекта музейного арктического кластера должна стать задача формирования нового имиджа арктических музеев. Расширение экспозиционного пространства в едином тематическом поле, которое имеет все шансы содержательно быть наполнено уникальными экспонатами, обеспечит доступ к коллекциям, предоставив возможность осмысления опыта прошлых лет, изучения культурного кода и глубокой философии наследия Арктики, моделирования будущего одного человека, общества, города, региона, государства в целом. Музей должен удержать «…равновесие между научным и развлекательным компонентами»3.

Возвращаясь к музеям Санкт-Петербурга, обладающими бесценными арктическими сокровищами, отметим их общее преимущество – коллекции собраны на протяжении ХХ века в соответствии с лучшими академическими традициями этнографии, географии, культурологии, изученными и сохраненными по всем законами советской и российской школы музейного дела. Учитывая общероссийские проблемы и препятствия для их развития, стоит выделить ещё ряд общих проблем:

- крайне ограниченное экспозиционное пространство. Так, например, РГМАА находится в здании церкви на улице Марата. Понимая, что данное здание является историческим и неразрывно связано с историей создания самого музея, нельзя не согласиться с тем, что коллекции музея заслуживают большего внимания за счет доступности для посетителей. Каюты и палубы ледокола «Красин» в принципе не могут быть трансформированы в выставочное пространство, так как являются частью объекта культурного наследия;

- отсутствие достаточных площадей для дальнейшего комплектования фондов. Ежегодно в музеи поступают уникальные предметы из семейных архивов, научных экспедиций и случайных находок в антикварных магазинах. Сложно представить количество ещё не собранных исторических и культурных артефактов. Не стоит забывать и о том, что предметы современных достижений в Арктике, собираемые в архивах и представляющие не меньшую историческую значимость;

- отсутствие околомузейной территории, что лишает возможности реализации тематических активностей и комфортного проведения досуга посетителей. Крайне важным элементом популяризации и организации работы музеев и тем более музейных кластеров является проведение мероприятий, лекций, занятий, праздников, фестивалей, ярмарок, и других комплексных форм с различными категориями посетителей как на открытом воздухе, так и в помещении музея. У всех выше обозначенных музеев отсутствуют возможности организации досуга не ограниченного пространством, временем и количеством посетителей;

- удаленность объектов друг от друга даже в пределах города предполагает создание единого тематического маршрута, но требует решения сложных транспортно-логистических задач, вопросов организации работы с посетителями на протяжении определенного периода, возникает зависимость от погодных условий;

- подчинение объектов различным ведомствам, и как следствие отсутствие координации и взаимодополнения работы музеев в единой концептуальной научно-образовательной и выставочной деятельности. Объединение усилий и обмен знаниями, навыками и методиками работы с посетителями могло бы синергетический эффект.

Учитывая арктическую повестку развития Санкт-Петербурга, имеющийся потенциал популяризации культурного и исторического наследия территорий Арктики и Крайнего Севера, целесообразно создать музейный кластер Арктики и Крайнего Севера на единой тематической площадке.

Рассмотримсоциальную, политическую и экономическую значимость этого проекта. Создание единого историко-культурного тематического арктического пространства станет проектом высокой государственной значимости. Для этого надо не так и много:

- создание современных высокотехнологичных систем хранения и экспонирования музейного фонда арктических музеев;

- обеспечения доступности экспозиций для всех категорий граждан, в том числе маломобильных;

- создание единого тематического событийного и выставочного пространства для музеев из Арктической зоны России;

- создание новых высококвалифицированных рабочих мест.

Новый кластер в свою очередь поможет освоению и благоустройству территории города, укрепит позиции Санкт-Петербурга как центра изучения, освоения и управления Арктикой, упрочнит репутацию России на международном уровне как арктической державы посредством презентации на достойном уровне достижений предыдущих поколений.

Проект создания арктического музейного кластера в Санкт-Петербурге целесообразно создавать на новой территории в виде тематического парка «Арктика» – музея под открытым небом. Ранее опубликованное исследование «Историческое и культурное наследие Арктики как объект государственного управления»4, легло в основу создания архитектурно-ландшафтной концепции тематического парка «Арктика». В день 105 годовщины закладки ледокола «Красин» 3 февраля 2021 года состоялась презентация данной концепции5. Авторами художественной концепции выступили скульпторы В.А. Серов и С.А. Платонов, архитектор А.А. Крылов. Реализация на практике, задуманного проекта, не возможна без современных технологий и методов управления.

Предполагается создание специальной территории, «береговая» линия которой будет повторять очертание российской береговой линии Северного Ледовитого океана. На ней будут размещены тематические малые архитектурные формы, способствующие погружению посетителей в арктическую тематику. Есть проект создания интерактивных экспозиций, моделирующих те или иные условия циркумполярной цивилизации. Например, создание камеры холода с температурой минус 60 градусов, тренажера рулевой рубки ледокола в условиях проводки кораблей во льдах и другие активности, демонстрация северного сияния.

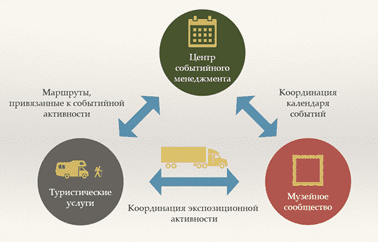

Важно соблюдать системный подход при проектировании кластера. Он позволит изначально предусмотреть взаимодействие с туристической отраслью Санкт-Петербурга. Схема сотрудничества может быть представлена в виде «Треугольника роста арктического музейного кластера».

Таким образом, реализация проекта предполагает использование кластерного подхода с целью объединения на одной тематической площадке представителей музейной, событийной, креативной, научной и образовательной, ресторанной деятельности.

1[О проблемах и перспективах развития музейного дела в Российской Федерации: результаты комплексного социологического исследования : анализ мнений музейного сообщества и населения РФ (реальных и потенциальных посетителей) / Министерство культуры Российской федерации, РОСИЗО, Институт Наследия. — М.: Институт Наследия, 2019. — 282 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: Российский научно-исследовательский институт культурного и природного наследия им. Д.С. Лихачёва (дата обращения: 15.01.22)];

2[Квебекская декларация: основные принципы новой музеологии // Museum: междунар. науч. журн. ЮНЕСКО. – 1985. – № 148. – С. 21.];

3[Мастеница, Е.Н. Музей в начале третьего тысячелетия: ведущие тенденции развития / Е. Н. Мастеница // Общество. Среда. Развитие. 2020. №3. — СПб.: Центр научно-информационных технологий «Астерион», 2020. — С. 46-54.];

4[Подшувейт О.В. Историческое и культурное наследие Арктики как объект государственного управления. Арктика в пространственном развитии Российской Федерации. Проблемы Управления: монография / Е.Н. Андреева, Е.П. Воронина, П.Х. Зайдфудим, Л.Н. Ильина, О.В. Подшувейт — СПб.: ИПЦ СЗИУ РАНХиГС, 2020. — 380 с.: С. 329–377.];

5[Тематический парк «Арктика» будет состоять из шести зон, рассказывающих об исторических периодах. Телеканал Санкт-Петербург: репортаж. 03.02.2021. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://topspb.tv/news/2021/02/3/tematicheskij-park-arktika-budet-sostoyat-iz-shesti-zon-rasskazyvayushih-ob-istoricheskih-periodah/ (дата обращения: 20.01.22)].

Ольга Подшувейт